Mezzo secolo ci separa da fatti del ’68 e l’eco della loro epica è forse ben fioca per le giovani generazioni. Parrebbe infatti che i nati nel 2000 non riescano ad immaginare un mondo, una civiltà, differente da quella ereditata. Stupirebbe veramente una loro rivolta generazionale. Forse il dirlo è indice di paternalismo, affine a quello dei critici del ‘68, proprio di quell’epica che a parer loro è stata incubatrice di ogni pressappochismo, di ogni disordine e superficialità. Se i conservatori di destra guardano al mondo delle vecchie zie longanesiane o ad astratte aristocrazie tradizionaliste, esiste un conservatorismo di sinistra, come a smentire definitivamente uno dei significati della dicotomia politica. A cinquant’anni di distanza, dunque, è lecito voler conservare, tramandare qualcosa dello spirito che animò il ‘68? Ed è ovvio che in quello spirito dobbiamo metterci Marcuse e i Beatles in cielo con Lucy e diamanti, il Che e l’Esistenzialismo. Una voglia di migliorare il mondo, di godersi la vita, anche di meditarci su, permessa alla prima generazione non troppo coinvolta in guerre e con più denaro in tasca, libri in scaffale e tempo libero rispetto ai genitori. Sarà comunque fruttuoso interrogare i padri più o meno legittimi di quella rivolta giovanile, studiare le mosse di chi aprì la strada poi percorsa dai cortei e da erranti solitari. Fra questi forse meno noto ma assai influente vi è Lawrence Ferlinghetti, classe 1919, l’ultimo sopravvissuto della prima generazione beat, anche se lui stesso non si definisce tale, essendo ben più esteso il suo orizzonte.

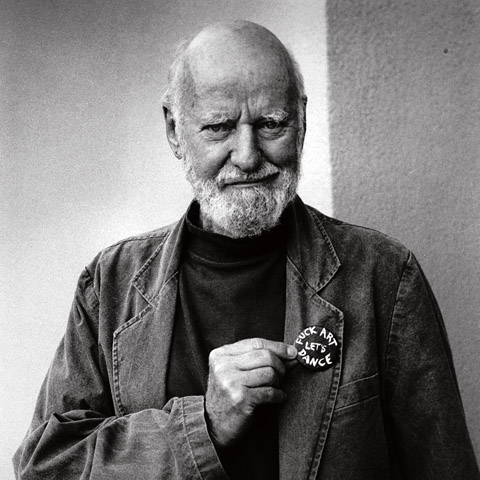

Non tanto come poeta o romanziere Felinghetti fu seminale per i sessantottini statunitensi e poi, per conseguenza coloniale, europei, ma soprattutto come editore. Il marchio City Lights, dalla libreria omonima di San Francisco, ha pubblicato Howl di Allen Ginsberg nel 1956 condannato per oscenità, poi Gregory Corso, Kerouac e Burroghs e fuori dal giro beat Bukowski, Bataille, Pasolini, Breton, Artaud, Chomsky. Letture, insomma, che hanno contribuito a nascita e sviluppo della controcultura Usa. Il tutto parrebbe bene ordito se non si ha un’immagine di Felinghetti reale. Si tratta di un uomo, di un artista, di un osservatore più spregiudicato ed entusiasta e meno calcolatore di quanto potrebbero pensare i suoi avversari, o almeno così appare in Scrivendo sulla strada, un “diario di viaggio e di letteratura” tradotto da Giada Diano per Il Saggiatore. Il sottotitolo non rende piena dignità all’opera, che non è solo un diario di viaggio nello stile di Goethe e di D. H. Lawrence. È un’autobiografia in frammenti, scritta proprio on the road, talvolta tornando negli stessi posti dopo anni: dal 1944 che lo vede soldato ad Omaha Beach al 2010 in Belize dove novantunenne ancora scrive poesie accompagnato dal ritmo del mare.

Nel maggio del ‘68 è guarda caso a Parigi e copia i graffiti surrealisti che parlano dai muri. Vede la speranza in “una libertà totale dalle catene dello status quo”, ma saggio e serafico come un Buddha non si entusiasma troppo, conscio del potere repressivo dello “Stato solido”. L’estate prima, quella del ‘67, the Summer of Love, non lo trova in California ma fra le steppe della Siberia. Amico di Evtušenko e di altri dissidenti, viaggia per la Russia e ben prima di buona parte della sinistra europea capisce che da quelle parti c’è poco di buono. Anche durante il suo viaggio a Cuba nel 1960, con tanto di stretta di mano a Fidel, pare meno entusiasta di quanto ci si aspetterebbe. Da buon anarchico, Ferlinghetti sa che la rivoluzione è trasformazione continua, roba personale che si realizza nel rapporto col paesaggio intorno. Non è mai stasi, è movimento, lo stesso movimento che lo porta fra le povertà e le ancestralità del Messico, in Oceania con Ginsberg e col figlio neanche adolescente, nelle immersioni negli Usa profondi, nella provincia che è il vero centro di ciò che Henry Miller chiamava “l’incubo ad aria condizionata”.

Ferlinghetti vede brutture ovunque ma non è un idealista in cerca del modello perfetto, sa far tesoro di paesaggio e di persone intorno. Vede anche il bello ovunque. E alla fine si commuove più per le suggestioni letterarie, nel ripercorrere le orme dei suoi idoli, che per le uniformi dei Sandinisti. Si commuove veramente mentre Ezra Pound legge al festival di Spoleto del 1965 o a Lisbona sedendosi nel caffè preferito di Pessoa e sentendosi “uno dei suoi eteronimi”.

Di origini italiane e studi francesi, amante della spiritualità liberale e della natura, oltreché della socialdemocrazia scandinava, Ferlinghetti è il più europeo dei beat o il più statunitense dei poeti europei. Rappresenta una felice unione di contrari, compresa quella fra imprenditore e poeta. È però anche oltre la destra e la sinistra, il conservatorismo e l’innovazione acritica e in un certo senso oltre l’ideale e il reale, in una sana sintesi. Testimone della cenere di Nagasaki, della percezione della fine del mondo nella notte del deserto messicano e della resistenza della borghesia “uguale in tutto il mondo”, ci dona anche una capacità di vedere altro, di pensare altro, altri mondi, altri paesaggi e poesie da scrivere. Se quella capacità è stata un poco coltivata nel ‘68, andrebbe sì trasmessa ai giovani, ai nati nel 2000. Risulterà indispensabile per i viaggi nel tempo e nello spazio del futuro.

Fonte: L’intellettuale dissidente-letteratura