Fin dalla sua prima presentazione internazionale, al Festival di San Sebastian, nel giugno del 1969, Une femme douce solleva fra la critica italiana reazioni contrastanti, fra chi accoglie il nuovo film di Robert Bresson con perplessità, quando non lo stronca decisamente, e chi invece elogia Une femme douce, collocandolo fra le migliori opere del maestro francese.

Una grande attesa circonda il film di Bresson, che partecipa a San Sebastian in concorso, e per questa ragione non è stato più presentato a Cannes, dove inizialmente avrebbe dovuto far parte della Quinzaine des réalisateurs.

Dando conto del programma del festival, il quotidiano torinese «La Stampa» annuncia: «Fra i film più attesi in concorso Una donna dolce di Bresson».

Il festival è vinto da Francis Ford Coppola con The Rain People, mentre la giuria, presieduta da Josef von Sternberg, assegna all’opera di Bresson la Concha de plata (Conchiglia d’argento), ex aequo con lo spagnolo Los desafios di Claudio Guerin, José Louis Egla e Victor Erice.

Une femme douce: trama del film

Questa la trama del film di Bresson: una giovane e bella donna s’uccide, gettandosi dalla finestra del proprio appartamento. Composto il suo cadavere sul letto nuziale, il marito s’interroga sulle possibili ragioni del suo atto. Divenuto proprietario di un banco di pegni dopo una negativa esperienza in banca, l’uomo l’aveva conosciuta, ancora giovanissima, mentre era costretta a impegnare gli oggetti più cari.

Attratto dal suo dolce riserbo, dalla sua calma bellezza, aveva chiesto disposarla. Una volta sposata, confondendo l’amore con il possesso fisico, aveva soffocato la personalità della moglie, represso i suoi interessi culturali, aspramente rimproverata la sua generosità coi clienti.

Incapace di comunicare con lei, l’uomo è in preda alla gelosia; sentimento tanto più acutamente provato quando un giovane sconosciuto aveva cominciato a frequentare il negozio. So crea in questo modo fra loro un insopportabile stato di tensione, al punto che la donna finisce con l’ammalarsi. Poche ore dopo, la loro riconciliazione, la giovane donna si toglie la vita: un suicidio allegorico che sta a significare la morte morale come scelta responsabile e rifiuto di una vita umiliante, come riflesso dell’altro.

Accoglienza delle critica

Qualche mese dopo Une femme douce è presentato alla Mostra veneziana, dove è parte del programma della sezione Informativa. «L’accoglienza è stata contrastata», annota Lino Micciché sull’«Avanti!» , e i giudizi che si registrano fra i critici italiani presenti al Lido oscillano di nuovo fra l’aperto elogio e un’avvertibile perplessità di fronte ad un regista che non sembra preoccupato di porsi in sintonia col suo tempo, ma persegue al contrario un proprio cammino, con un’ostinazione e una coerenza che ad alcuni appare farsi maniera.

Fra le diverse voci che, al contrario, si levano in elogio di Une femme douce, includendolo fra i migliori film al Lido, incontriamo Pietro Bianchi che su «Il Giorno» scrive: «Tra i molti film offerti dalla Mostra (cibo abbondante quanto scarso di succhi vitali) Une femme douce […] ci è sembrato un’opera ricca di quei valori pudichi, e come segreti, che sono la dote dell’illustre regista di Un condannato a morte è fuggito».

A favore di Une femme douce è anche la «Rivista del Cinematografo», su cui Marco Bongioanni formula un secco biasimo contro la critica che colpevolmente lo trascura: «La critica del Lido (ancora una volta forse per incapacità di intendere) ha ovattato di silenzio l’opera bressoniana», che invece appare a Sergio Raffaelli «forse il migliore di tutti quelli proiettati quest’anno a Venezia».

«È un film notevolissimo sul piano artistico e il più bressoniano, per tematica e stile», annota Sergio Raffaelli, per il quale il regista «possiede un mondo poetico e modi espressivi inconfondibili e inimitabili» e «ogni suo nuovo film costituisce un grande evento artistico e culturale».

Il rapporto con il pubblico

In apertura di un ampio saggio su Une femme douce, anche Giorgio Tinazzi richiama l’attenzione sulla difficoltà che abitualmente lo spettatore incontra di fronte all’opera di Bresson, con cui non ha confidenza.

«Non è mai stato facile il rapporto di Bresson col pubblico», osserva Tinazzi; «la definizione di regista “difficile” ha comportato […] una sorta di confino: o verso il chiuso specialismo, spesso inerte, di certi “cinephiles” o verso fugaci apparizioni sui normali schermi, magari accompagnate dagli usuali quanto generici “omaggi” della critica e da un sicuro insuccesso commerciale».

Spiazzano lo spettatore la povertà, il rigore che impregnano Une femme douce e, in generale, l’opera bressoniana, in cui s’incarna una idea di cinema che non impiega «i mezzi del teatro (attori, regia, ecc.) e si serve della macchina da presa per riprodurre», secondo una celebre affermazione del regista, ma «che usa i mezzi del cinematografo e si serve]della macchina da presa per creare»

La mite di Dostoevskij, la fonte di Bresson

Il film è sconcertante, a volte urticante, altre bellissimo. Bresson si è ispirato al poema medievale di Chrétien de Troyes Lancelot ou Le chevalier à la charrette; ma è Dostoevskij lo scrittore a cui Bresson è legato più strettamente, accanto al francese Georges Bernanos, dai cui romanzi Le journal d’un curé de campagne e Nouvelle histoire de Mouchette trae due suoi indiscussi capolavori, l’omonimo film Le journal d’un curé de campagne, del 1959, e Mouchette.

Motivando il suo interesse per Dostoevskij, Bresson richiama in una intervista sulla «Rivista del Cinematografo», «la dimensione soprannaturale che egli ha raggiunto in tutto quello che ha fatto; una dimensione che non hanno gli altri novellisti, né Stendhal, né Balzac e neanche Tolstoj» e, dopo Une femme douce, tratto dalla novella La mite, Bresson s’ispira a Dostoevskij anche per Quatre nuits d’un rêveur (1971), la cui fonte è il romanzo Le notti bianche; ma ricordiamo anche il suo film Pickpocket, in cui è possibile cogliere un’eco di Delitto e castigo.

Un cinema rarefatto ed essenziale

Il confronto con i suoi film precedenti coinvolge anche lo stile e la critica si divide intorno al giudizio sul processo di rarefazione, di scarnificazione a cui Bresson sottopone ulteriormente in Une femme douce il linguaggio cinematografico, e che impregna in profondità il film.

«Il suo è cinema d’autore per eccellenza, splendidamente scarno, volutamente spoglio e teso», si legge sul «Paese Sera», e Giulio Schmidt coglie con una suggestiva immagine il tratto che identifica Une femme douce, «un film dalla cornice di ghiaccio, sotto cui palpita un destino senza luce».

«In questa occasione, Bresson epura ancor di più il suo stile: rarefazione di oggetti, personaggi e ambienti»; il risultato è un racconto che «presenta una struttura esemplarmente compatta, tutta tesa al raggiungimento d’una sintesi espressiva attraverso lascelta minuziosa, precisa, consapevole d’uno scarno ma essenziale materiale filmico.

L’austerità che impregna Une femme douce investe ugualmente la recitazione. Come è noto, il regista francese non ama far ricorso nei suoi film ad attori di professione. Niente attori (niente direzione di attori). Niente parti (niente studio delle parti). Niente regia>>.

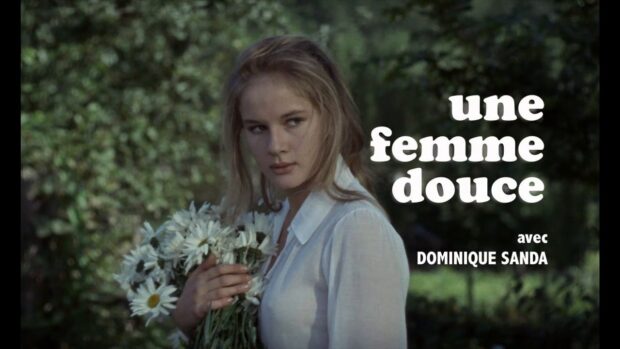

La prova di Dominique Sanda

C’è un punto tuttavia su cui il giudizio è unanime.

Ed è la superlativa prova che Dominique Sanda offre nella parte della femme douce. Per l’attrice, che all’epoca aveva vent’anni e una esperienza di fotomodella, il film segna il debutto sullo schermo ed è l’inizio di una folgorante carriera che prosegue con Il conformista di Bertolucci e Il giardino dei Finzi Contini di De Sica.

Une femme douce è forse il film più povero e dimesso di tutto il cinema», com menta Giuseppe Turroni, in cui Bresson «riduce il tutto allo zero» e «arriva all’incandescente sublimazione di un dato ridotto al minimo essenziale».

Confrontando il suo cinema con «la rinuncia compiuta dagli astrattisti più volutamente poveri del nostro secolo: Klee, Mondrian», lo definisce un «austero narratore del gesto e della situazione», mentre Pietro Bianchi scorge Une femme douce un punto di affinità con la pittura di Giorgio Morandi, con cui il regista francese ha in comune «un gusto che è frutto di disciplina interiore, per il limite, per un segno trattenuto che sfiori la realtà suggerendone l’essenza più per ciò che esclude che per ciò che lascia vedere>>.

Fonte

https://www.academia.edu/9927085/Robert_Bresson_Une_femme_douce