Ogni abitante-scrittore se ne sta sul suo manoscritto come il bambino, a tavola, col mento nella sua scodella, sogguardando la scodella, cioè il manoscritto, dell’ altro: e se quello è più colmo, sono occhiatacce, lacrime… si sente parlare del tale, del tal altro che ha pubblicato o sta per pubblicare un nuovo libro. Subito, chi ha questa italianissima passione dello scrivere, o dello scrivere ha fatto il suo mestiere, si precipita a vedere di che si tratta, e in che cosa il rivale si mostri inferiore a quel che se ne dice, o si temi.

Se il sospetto, la paura, si rivelano infondati, è un sollievo tinteggiato di nobile comprensione: «Un buon libro… Hai letto l’ultimo libro di T.? Certo potrebbe far meglio… L’ho sfogliato appena – e me ne dispiace – ma non ho mai il tempo di leggere…». Ed è vero: perché se appena alle prime pagine il rivale appare quel che si desidera – un mediocre – cessato l’allarme, la sua modesta fatica non interessa più. Quando già alle prime pagine, invece, lo scrittore-lettore si rende conto di trovarsi di fronte a un’ autentica novità e forza, il colpo che ne riceve è così brusco che, lì per lì, non riesce a fiatare, e se ne sta zitto e disfatto nel suo angolo. Di continuare non se ne parla, prova una specie di nausea. In un secondo momento, però, scoppia la reazione: si tratta di un’ opera indegna, una vera truffa letteraria, «ma dove andiamo a finire di questo passo… vedrai che a quello gli danno un premio…», e così via.

E il premio qualche volta arriva, e allora è un dolore, un lutto generale, e si cominciano a scrivere articoli abilissimi dove si parla perfino del primissimo elzeviro dello studente di Caltagirone, o si elevano entusiastiche lodi all’ingegno di V., che, novantenne, ha ristampato l’intera mole delle sue opere, insipide e pesanti come patate: e solo si tace il nome del vero colpevole, l’ultimo arrivato, che non è stato al gioco d’infilare le parole l’una dopo l’altra, semplicemente, ma ha «adoperato» la parola, l’ha mortificata mettendola al servizio di alcuni interessi.

Interessi! Non è che gli scrittori italiani non ne abbiano, e anche belli e vivi: ma nulla, ad essi, per tradizione e per gusto, è più caro del piacere di scrivere; e si sa come gli interessi, le passioni, le ire, la costante ricerca di una verità che non sia soltanto quella della nostra pelle, ma la verità tua e mia, siano contrari a questo raffinatissimo tipo di piacere. Raffinatissimo per i vecchi, naturalmente. Per i giovani, e non mi riferisco, s’intende, a una giovinezza di soli anni, scrivere, se ci sono delle passioni o delle collere da raccontare, è anche un piacere, ma per caso.

Non scrive per provare piacere, insomma, un giovane: scrive per farsi uomo, uomo che esprime gli altri, che riveli in sé gli altri, che sia un’aggiunta al patrimonio degli altri. Si capisce così, data questa tendenza degli italiani a concepire lo scrivere come un piacere, perché da noi tutti scrivano e nessuno legga, e quello che minaccia di farsi leggere dagli altri che non siano gli scrittori colleghi sia considerato un intruso e gli si tolga magari il saluto (…); si capisce perché la nostra letteratura sia in genere un soliloquio, uno sfogo forbito oppure curioso, mai un’autentica voce, un richiamo, un grido che turbi, una parola che rompa la nebbia in cui dormono le coscienze, il lampo di un giorno nuovo.

Noi scriviamo per piacere a noi stessi, nel migliore dei casi; nel peggiore, agli altri: quando avremmo bisogno ogni giorno di ripeterci che siamo la più fastidiosa espressione della nullità, nella più arretrata e insignificante delle nazioni.

Esemplare espressione di un costume e anche di un Paese dove le lettere, nella loro generalità, non furono mai fini a se stesse, ma modo di esprimersi di quegli interessi e passioni che, soli, fanno umana la vita dell’uomo, e proprio per questo diventano a volte altissima letteratura, è il carteggio M. Gorki – A. Cechov. (…) Cechov e Gorki non erano soltanto due illustri letterati, in certo senso non lo erano affatto, erano due enormi scrittori, non vivevano per scrivere, ma scrivevano per vivere normalmente, per divenire, per realizzarsi come uomini veramente liberi, come spiriti in cui moltitudini di uomini si sarebbero ritrovati, riconosciuti, e sarebbero a loro volta divenuti sinceri, onesti, liberi. E per questo, perché essi non avevano altro scopo, i libri e le regole dello studio, del mestiere di scrivere, ritornavano, come dovrebbe essere, al ruolo di secchi strumenti, e per la vita guardata allo specchio non c’era posto. Contava la vita nuda.

Contava l’immersione continua nel mare doloroso del mondo, contava il coraggio con cui si affrontava la vista di tutto il male, le sofferenze, le vergogne possibili; e il collega era semplicemente, nella grande lotta contro tutto ciò che opprime l’uomo, un compagno, la cui opera, a quel fine, era importante quanto la propria. Perché si proponeva qualche fine, allora, l’intelligenza. Un fine superiore al piacere, alla pelle. Ed ecco l’interesse profondo di uno per l’altro, il rispetto, l’ammirazione, la solidarietà, il bene. Cose che fanno sorridere, adesso. Ma a leggere, in segreto, questo carteggio, ecco che il cuore si mette a battere, e non siamo più nel nostro Paese, e neppure nel nostro tempo, siamo molto lontano, non si vedono manifesti, ma si odono voci: e gli occhi splendono, le mani ardono.

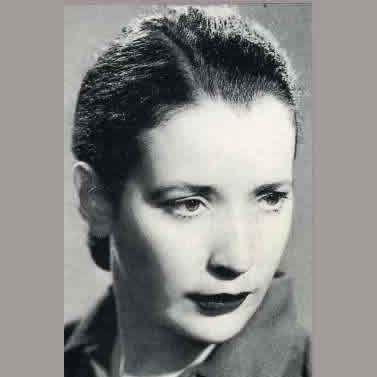

Questo e altri vecchi interventi della Ortese si possono trovare oggi raccolti nel volume “Da Moby Dick all’Orsa Bianca”, edito da Adelphi.