Il limite può essere inteso come mancanza, difetto oppure come confine. Ai tempi dell’università pensavo ingenuamente che uno dei modi di superare il nichilismo fosse creare una metafisica dei limiti, che io avevo chiamato limitismo, ovvero riconoscimento dei limiti fisici, ontologici, conoscitivi, esistenziali della specie umana.

D’accordo ci sono senza ombra di dubbio dei modi più efficaci per sconfiggere il nichilismo, per combattere quello che Junger e Heidegger chiamavano il “Leviatano”: una letteratura mitopoietica, ritornare a Parmenide, credere in Dio. La verità è che allo stato attuale delle conoscenze nessuno può stabilire con esattezza questi limiti.

L’uomo ha dei limiti? Nessuno lo sa con certezza. C’è un limite nell’aspettativa di vita? Non si può campare più di 120 anni? Oppure può essere sconfitto l’invecchiamento e si può diventare immortali? Nessuno sa cosa sarà la vita umana e cosa sarà l’uomo in futuro. La scienza ha dei limiti? Forse oggi si può stabilire con maggiore accuratezza i limiti metodologici di una disciplina, ma anche questa è una conoscenza provvisoria.

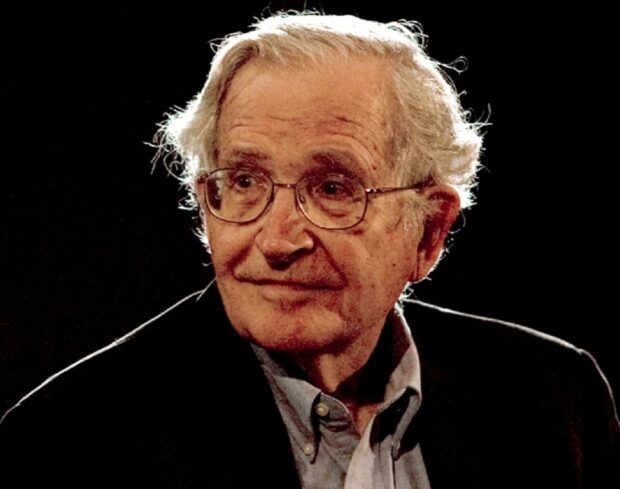

Chomsky sostiene che se nessuno ha mai dimostrato in modo semplice l’ultimo teorema di Fermat, come pensava di aver fatto il celebre matematico, vuol dire che forse la mente umana non è fatta per questo ma significa anche che sappiamo risolvere altri problemi. Esiste quindi una sorta di meccanismo di compensazione.

Può benissimo darsi -scrive Chomsky- che un extraterrestre con una struttura mentale diversa dimostri subito l’ultimo teorema di Fermat senza alcuna difficoltà. Non esiste una stima oggettiva e certa delle capacità intellettive. Kant originariamente aveva chiamato la Critica della Ragion Pura “Limiti della Sensibilità e dell’Intelletto”.

Non per criticare il grande genio di Kant ma nessuno sa stabilire il sostrato noumenico, irraggiungibile per la mente umana. Sappiamo che la nostra mente ha dei limiti empirici nel percepire il nulla e l’infinito, gli “interminati spazi”, i “sovrumani silenzi” leopardiani. Sempre per riprendere “L’infinito” di Leopardi noi miseri esseri umani possiamo percepire l’indefinito e mai cogliere pienamente l’infinito.

La differenza nel celebre capolavoro sta tutta nel pronome dimostrativo: l’infinito è “di là di quella” (siepe), mentre l’indefinito viene nominato con “questo mare”, “queste piante”. Perfino “quest’immensità” deve intendersi come percepita soggettivamente e non come ciò che è illimitato in modo assoluto, come al di là di un confine oggettivo ad esempio.

Abbiamo quindi dei limiti certi oppure possiamo sempre superarci? Forse la vita umana è come la dialettica hegeliana e consiste tutta in una serie progressiva di auto-superamenti nel migliore dei casi.

Una cosa è certa: nessuno sa definire i limiti propri, mentre è assolutamente certo di identificare quelli altrui. A tutti sembra così facile dire quali sono i limiti mentali altrui. La verità è che nessuno può stabilirlo. Una volta gli psicologi ritenevano che le attitudini fossero stabili per tutta la vita. Ma è una concezione datata.

Non è assolutamente così. Si può perdere dei punti o acquistarli, intellettivamente parlando. Un tempo pensavano che il Q.I fosse stabile. Nei “Cinque libri del sapere” trovai un grafico in cui per ogni professione c’era il Q.I necessario per esercitarla. Non è così semplice. È una concezione retrograda. È vero che esistono delle professioni cosiddette intellettuali, ma è difficile stabilire il livello intellettivo: si può solo stabilire approssimativamente il livello culturale.

Esistono i falsi positivi e i falsi negativi in ogni test che si rispetti, anche nei test d’intelligenza. Come ne “Il cavaliere inesistente” di Calvino esistono dei Gurdulù che dovrebbero avere tutti i requisiti per essere validi, non essendolo, e degli Agilulfo, che non avrebbero modo di esistere e invece sono validi.

L’intelligenza di una persona può migliorare o peggiorare, ammesso e non concesso che si riesca a definire in modo univoco che cosa sia l’intelligenza umana. I neurologi e i neuropsicologi hanno scoperto recentemente molte prove della neuro-plasticità umana.

Tutto sta nell’applicarsi con costanza e impegno, nel versarsi in una materia. Stabilire dei limiti così come cercare di rintracciare delle potenzialità inespresse talvolta è cosa soggettiva. Se non capisci una cosa oggi puoi sempre capirla domani, se spiegata o approcciata in modo diverso. Alcune cose non è assolutamente necessario saperle. Se non sei un fisico non è importante sapere come funziona l’interferometro.

Importante è che tu sappia per un minimo di cultura generale che con esso sia stato dimostrato che l’etere non esisteva, che la relatività galileiana non valeva per la luce e che da quell’esperimento fallimentare Einstein capì che la luce aveva velocità costante, uno dei capisaldi della sua teoria della relatività.

A volte basta sapere l’abc. Altre volte però è necessario approfondire. Spesso la mancanza di apprendimento sta nel discente che non capisce ma talvolta anche nel docente che non si sa spiegare bene, che salta dei passaggi, che dà alcune nozioni per scontate. Se uno è genitore non deve credere in modo totale agli insegnanti che dicono che suo figlio è un genio oppure uno duro di comprendonio.

Valutare le capacità cognitive è una cosa molto difficile e probabilmente i test di intelligenza non è detto che misurino l’intelligenza, come pensava alla fine della vita Cattell. Poi il giudizio degli insegnanti può essere errato e basato su delle distorsioni cognitive. Ci possono essere allievi sottostimati e altri sovrastimati.

Tuttavia molti insegnanti spesso in perfetta buona fede credono di poter stabilire con certezza assoluta le capacità dei loro allievi. Sempre in perfetta buona fede alcuni insegnanti decidono in modo negativo il futuro dei loro allievi o almeno li condizionano in modo negativo. Alcuni insegnanti pensano di poter valutare l’intelligenza dei loro alunni in base alle competenze acquisite e in base all’esperienza. Tutto ciò può invece portare a formulare giudizi totalmente errati.

Un insegnante non può stabilire con esattezza le abilità, l’impegno, la motivazione, il grado di sviluppo fisico e cerebrale di un adolescente ad esempio. Basarsi sull’esperienza può essere fallace. I test di intelligenza prima di essere validati ufficialmente vengono prima sottoposti a decine e a volte a centinaia di migliaia di soggetti.

Nonostante questa standardizzazione di massa i test sono ancora criticabili e considerati perfettibili. Immaginiamoci quanto è poco attendibile l’esperienza di un insegnante, basata su un numero limitato di casi! Lo studio delle capacità intellettive è forse ancora agli albori.

Il grande psicologo comportamentista Watson sosteneva che tutto dipendeva dall’ambiente e che se gli avessero dato da educare dei bambini li avrebbe fatti diventare quel che lui volesse: scienziati, scrittori, impiegati, operai, eccetera eccetera.

Fanno ridere quelli che credono di non avere limiti. Ma fanno ridere soprattutto quelli che fanno la predica a altri, dicendo che devono riconoscere i propri limiti. Se una cosa non ti riesce ora può darsi che ti riesca domani. Nessuno può stabilire con esattezza il motivo per cui non ti riesce: può essere ansia, mancanza di capacità, mancanza di interesse, mancanza di impegno, inesperienza oppure un insieme di tutti questi fattori.

Non porsi limiti significa proiettarsi all’infinito, avere una fiducia smisurata delle proprie qualità: questo è troppo, bisogna sapersi fermare, bisogna saper circoscrivere la nostra sfera di competenza, nessuno può diventare onnisciente. Ma è sbagliato anche rinunciare a molto, dire troppi no, non provarci, dire troppe volte “non posso”, “non ci riesco”, “non ce la farò mai”.

Esiste un settore della psicologia chiamato “crescita personale” in cui i coach propongono ai clienti/pazienti di superare ogni tipo di limite mentale, da loro stessi definito “blocco mentale”. Diffidate di questo tipo di psicologia troppo spicciola e motivazionale: non è tutto così facile, spesso è solo un modo per spillare soldi e fare business.

Ritornando alle abili, se un compito non ci riesce la prima volta che ci viene presentato può diventare più facile le volte dopo perché più familiare. Spesso l’esperienza e l’abitudine giocano un ruolo fondamentale. Tutto sta nel non abbattersi e nel non mollare troppo presto la spugna. A ogni modo nel valutare le capacità proprie e altrui bisogna essere sempre possibilisti.