Dall’11 novembre la potenza espressiva di Antonio Ligabue, uno degli artisti più interessanti e imprevedibili del ‘900, si esibisce negli spazi dell’Ala Bransini del Complesso del Vittoriano di Roma. Oltre 100 opere dell’artista svizzero raccontano la sua vita difficile e la sua produzione artistica: gli animali selvaggi, i paesaggi rurali e gli autoritratti, nei quali Ligabue rivela senza pietà la sua storia particolarmente affascinante, inquietante e stravagante, affermando così la sua identità di uomo e di artista, dove i due confini si incontrano tra l’elemento fantastico e l’elemento folle.

La mostra

L’esposizione, promossa e curata da Sandro Parmiggiani, direttore della Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri, e da Sergio Negri, presidente del comitato scientifico, ha l’obiettivo di far conoscere l’incredibile vicenda umana di questo singolare artista nato a Zurigo nel 1899 e che visse a Gualtieri, in Reggio Emilia, sulle rive del Po’. Pittore malato, solo, non amato, un pittore che reagiva alla sofferenza del suo isolamento con l’aggressione nella quale cercava di risolvere la propria timidezza, la propria incapacità di comunicare e di reagire ai problemi, Ligabue visse sempre in una condizione di disagio nei confronti della realtà, rifugiandosi in una condizione fantastica e irreale la quale influenzò profondamene la visione artistica senza però riuscire a garantirgli una serenità esistenziale alla quale non arrivò mai.

Fino a marzo 2017 il Vittoriano di Roma offre l’opportunità di ammirare le sue opere intense, coloratissime, espressionistiche e un po’ naif al tempo stesso in una grande mostra organizzata in tre sezioni: la prima contempla gli elementi della sua ispirazione dalle prime opere (1928 – 1939) semplici e formali, a quelle dove i soggetti, quelli che riassumono forse tutto il mondo di Ligabue, quello degli animali che vedeva nella valle padana e dei conflitti tra le fiere oppure quello più idillico- bucolico della natura dei campi dai colori accesi, spesso casuali perché Ligabue usava i colori che disponeva in quel momento (1939 – 1952), sino all’ultimo decennio (1952 – 1965), quando l’artista è colpito da una paresi che lo lascerà invalido sino alla morte avvenuta nel 1965, periodo a cui appartengono i celebri autoritratti che per potenza, devastazione fisiognomica e ossessione possono esser avvicinati a quelli di Van Gogh.

In mostra, ancora, accanto ai capolavori dipinti, come Carrozza con cavalli e paesaggio svizzero (1956-1957), Tavolo con vaso di fiori (1956) e Gorilla con donna (1957-1958) – l’orango che ricorre così frequentemente nei suoi quadri, un tema che nasconde una delle ossessioni del pittore, proprio quella del rapporto con la donna – si aggiunge una seconda sezione in cui non mancano le sculture come Leonessa (1952-1962) e Lupo siberiano (1936), ed infine una sezione dedicata alla produzione grafica con disegni e incisioni quali Mammuth (1952-1962), Sulki (1952-1962) e Autoritratto con berretto da fantino (1962).

Ligabue: l’uomo-animale che aggredisce

Se come artista ha prodotto centinaia di opere, come uomo, Antonio Laccabue (1899-1965), questo era il cognome del patrigno odiato per il quale mutò il cognome in Ligabue adottando quello materno, ha rivelato le alterazioni della sua psiche malata: selvatico, timido, solitario, insolente, sporco, soggetto a crisi depressive che lo portarono ad entrare ed uscire dal manicomio di Gualtieri, a Reggio Emilia, dove Ligabue decise di stabilirsi nel 1919 al seguito dell’invio in Italia per il servizio militare.

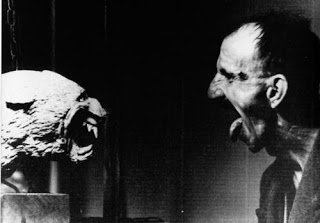

La sua vita fu segnata da una infanzia difficile, non conobbe il vero padre e la madre friulana emigrata in Svizzera, sposò un emigrato di Gualtieri, dal quale ebbe tre figli, riconoscendo anche il piccolo Antonio che rimase solo col patrigno dopo che la morte della madre insieme ai tre fratellini per intossicazione alimentare. Questa grave perdita gli procurò una perdita di identità, vivendo privo di una sua dimensione sociale e di una dimensione presente, ma in quella realtà di ricordi di immagini dei luoghi dove il pittore nacque e visse i primi anni della sua infanzia, il cantone tedesco della Svizzera, dove frequentava l’unico museo di San Gallo, dove visse a lungo guardando gli animali del giardino zoologico, dove frequentava l’orto botanico di San Gallo. Memoria e fantasia, appunto, è il significato della sua opera artistica che, all’inizio, gli fu riconosciuta da Marino Mazzacurati, l’artista che lo ha scoperto e lo ha spinto a dipingere e gli ha organizzato le prime mostre negli anni ‘50. Antonio Ligabue portava i suoi deliri sulle tele, dipingendo in maniera primitiva, mostrandoci nella fissità e nella violenza degli animali feroci (egli stesso sognava di tramutarsi in un animale), spesso in lotte cruenti la rappresentazione di se stesso.

La rappresentazione della nevrosi e insieme della memoria, il paesaggio della memoria sono gli elementi che compongono un’intera sintesi di tutte le contraddizioni, l’infelicità, il destino doloroso di quest’uomo e di questo pittore di nome Antonio Ligabue, il pittore creativo che si identifica con l’animale che aggredisce.