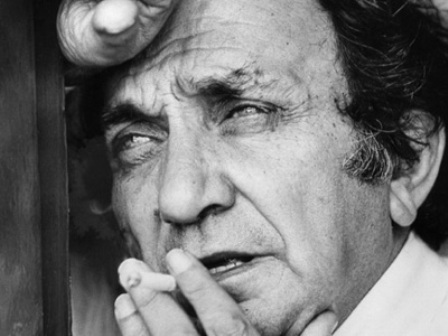

Nato a Firenze il 19 Ottobre del 1913, Vasco Pratolini vive a lungo in questa città e nel cuore del suo Quartiere. Cresciuto sotto la stretta custodia della matrigna, con la quale intratterrà rapporti burrascosi, Pratolini avvertirà sempre e dolorosamente la mancanza dei genitori, essendo il padre partito per la guerra e la madre morta durante gli anni della sua giovinezza.

Lavora inizialmente come tipografo, per crearsi una sua indipendenza, e si dedica ad altre attività, ma poi è costretto a trascorrere un periodo di due anni presso un sanatorio. Ritorna a Firenze dove incontra Elio Vittorini, con il quale collabora alla rivista Letteratura e successivamente fonda, assieme ad Alfonso Gatto, il quindicinale Campo di Marte. Viene assunto dal Ministero dell’Istruzione prima a Roma, poi a Napoli, dove insegna nell’Istituto Statale d’Arte. Vicino alle posizioni della sinistra e del PCI, partecipa alla Resistenza negli anni più duri per l’Italia. Muore a Roma, 12 gennaio 1991.

Le tematiche narrative di Pratolini, considerato l’iniziatore del Neorealismo e scrittore “socialmente impegnato”, toccano una sfera più umana e civile rispetto ai motivi autobiografici; si potrebbe dire che la narrativa si umanizza con una profonda riflessione sulla storia e sul passato, in quanto il romanzo si fa portavoce, adesso, della coscienza di un interno popolo.

Pratolini prova verso le azioni compiute dagli uomini un senso di pietà che descrive come una sorta di tenerezza e meraviglia ed è l’uomo che stupisce dando dei nomi a queste cose e a queste azioni mentre spetta al poeta, o meglio all’uomo che si fa poeta, custodire e difendere la purezza della parola, verità che si oppone alla menzogna dell’anti-parola. L’anti-parola, di conseguenza, diventa anti-poesia e anti-azione. Inevitabile è la divisione che ne deriva tra chiarezza ed oscurità, mondo umano e mondo animale. Il tappeto verde, Le amiche, Il Quartiere, Cronaca familiare, Cronache di poveri amanti, sono opere in cui vengono raccontati i legami affettivi, quelli instaurati con la gente “di strada”, gli scambi umani avvenuti in piazza, tra i mercati, perché è di questa gente che Vasco Pratolini vuole parlarci, della sua Firenze, al di là di ogni congettura a riguardo:

eppure possiamo leggerci dentro al cuore l’uno con l’altro, seguirci in ogni strada o piazza e fra le mura delle nostre case di Quartiere. I nostri sogni sono stati così uguali che per formare diverse le nostre storie abbiamo dovuto dividerci le occasioni, come da fanciulli si prendeva ciascuno una qualità diversa di gelato per assaggiarle tutte. Ma ora abbiamo i tacchi alti e le ginocchia coperte; e una finzione negli occhi se ci guardiamo. Ma basta che uno di noi volti un angolo di strada o salga una rampa di scale perché gli altri possano seguirlo in ogni gesto, come in uno specchio. Ce ne siamo dette le ragioni un giorno lontano, con pugni e abbracci, muco sotto il naso: non c’è nulla che possa sfuggirci nell’affetto che ci lega. Lasciate che la finzione ci squassi, o la vita, col cuore che si fa grosso e noi che lo comprimiamo. Un giorno saremo ancora tutti assieme, seppure coi corpi consumati da contatti estranei. Ma i nostri corpi sono abituati a dormire su un materasso di foglie, a soffrire di geloni, si sono nutriti di cavolo e lampredotto, come volete che ci faccia paura ritrovarci un po’ diversi in viso? Credete che non ci riconosceremo?

La parola, per Vasco Pratolini, è alla base di ogni forma d’arte, dalla letteratura al racconto cinematografico. Tra la fine degli anni ’40 e gli inizi degli anni ’50, fu sceneggiatore e soggettista cinematografico, collaborando a fianco di registi come Visconti e Rossellini, proprio quando il suo linguaggio smetteva di essere puramente letterario. Linguaggio letterario che, per giunta, subisce diversi mutamenti, a predominare è, infatti, l’imperfetto, l’incertezza, in una sintassi in cui le azioni seguono un ordine stabilito; tant’è vero che in Cronache di poveri amanti utilizza addirittura il presente storico. I dialoghi sono diretti ed il ritmo fluido, solo le frasi presentano toni non perfettamente decifrabili e su cui lavorare, come se la penna, a volte, perdesse in verità. Nonostante questo, eredita dall’arte classica, quello stile che traduce un preciso modo di sentire e di pensare. Con Le ragazze di San Frediano, scritto nel 1948, ad esempio, si ha un richiamo della tradizione novellistica del trecento, è infatti palese l’ispirazione a Boccaccio.

Con Lo scialo, secondo capitolo della trilogia Una storia italiana che comprende Metello e Allegoria e derisione, Pratolini offre un’immagine di sé che i critici hanno ritenuto essere inaspettata, nuova.

Si tratta di un romanzo di mille e trecentocinquanta pagine sicuramente distante dallo spirito con cui scrisse Mulino del Po una ventina d’anni prima. Protagonista è la borghesia del tempo, classe ormai ai vertici della società. L’autore, qui, si allontana dalle formule e regole che facevano di un romanzo lo studiato esperimento per il lettore. Emerge, invece, una nuova concezione universale della letteratura, perché è parola che comprende l’intera esistenza e riguarda, quindi, tutti, non solo il destinatario ideale e, proprio per questo, la sua trilogia rappresenta un approdo.

Vasco Pratolini, nella sua scrittura, passa dal racconto di eventi di cronaca a momenti di alto lirismo: è una stagione storica difficile, dove tutto viene messo continuamente in discussione e si sgretola e la letteratura non puo’ che interpretare questi cambiamenti.

S’imparano mille cose in un istante, non occorre essere stati a scuola, quando la vita ti colpisce a tradimento con le sue cattiverie: basta avere una spina dorsale che ti mantenga in piedi (Vasco Pratolini).