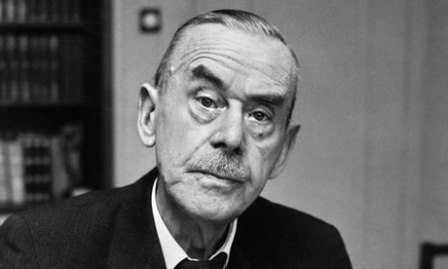

L’estate è ormai finita, e si porta via la corsa ai romanzi rosa da leggere sotto all’ombrellone. L’autunno ormai si avvicina, portando con sé la voglia di qualcosa di più impegnativo da leggere davanti al fuoco. Qualcosa di più impegnativo potrebbe essere un premio Nobel per la letteratura, come Thoman Mann.

Troppo impegnativo, forse? Prendiamo Die Buddenbrook. Non sono in molti quelli che se la sentono di affrontare tale capolavoro. Ma la letteratura non permette di scappare, ti viene a cercare e ti tira attraverso il cuore, sulla strada che devi percorrere. Se non si è ancora pronti per la sua opera maggiore, si potrebbe cominciare con un romanzo breve del 1903, Tonio Kröger, una storia fortemente legata al periodo in cui è stata scritta ed alla vita del suo autore, ma che, leggendola con attenzione, si lega fortemente ad ogni tempo ed alla storia di ogni aspirante scrittore, musicista, pittore; alla storia di ogni artista.

Tale romanzo ha come sfondo, anche se non viene mai citata, la città di Lubecca, la stessa de I Buddenbrook. Se nella cornice esterna del racconto Mann si è richiamato allo stesso luogo natale, nel definire il carattere del suo protagonista, ha accentuato rispetto a Hanno Buddenbrook, il processo di assimilazione autobiografica. Come Mann, Tonio ha una madre brasiliana dalla quale ha ereditato i capelli bruni e la passione per la musica.

La vita del giovane ipersensibile Tonio (figura nella quale si possono immedesimare molti adolescenti introversi ed inquieti) viene utilizzata da Mann per descrivere una scissione interiore comune a entrambi autore e personaggio, tema caldo a inizio Novecento a causa degli scritti del filosofo Nietzsche: la distanza tra l’arte e la borghesia. Tonio Kröger è figlio di padre console e di madre artista esotica. Egli descrive così la sua esistenza, dopo un lungo viaggio dentro e fuori i confini fisici e mentali del suo corpo: “Io sto tra due mondi, di cui nessuno è il mio, e per questo la mia vita è un po’ difficile”.

Il sentimento che prevale nelle parole di Tonio, ricalcando il pensiero dell’autore, è un senso di lontananza e casta invidia, una spaccatura tra due modi di essere non conciliabili in un unico uomo. Oggi, il concetto di borghesia appare in qualche modo sbiadito e superato, lo si incontra solo sparso nei libri di storia, non nel vivere quotidiano; lo si potrebbe sotituire con quello di società di massa.

Tonio bambino si sentiva diverso e lontano dai biondi occhi azzurri suoi coetanei; oggi lo studente che sente bruciare in sé il fuoco dell’arte sarà probabilmente vittima di bullismo e si sentirà alienato dagli standard seguiti a testa bassa in periodo adolescenziale dai più.

Tonio Kröger è la storia dell’arte che nasce sia dall’inadeguatezza che dal senso di isolamento che prova chi esce dal sentiero tracciato dall’indifferenza quotidiana della nostra società. È un romanzo, o meglio una prosa lirica per chi ama l’arte, i Bildungsroman, le riflessioni. Ma soprattutto è una storia per chi cerca di non dar voce alle proprie inclinazioni; per chi lotta contro se stesso, nascosto e impaurito.

Tonio Kröger, che l’autore considerava una delle sue opere più riuscite, racchiude nella sua brevità quelli che sono i motivi chiave della narrativa del grande scrittore tedesco: il contrasto arte-vita e quello spirito-natura. Tonio, come abbiamo detto, è ostile alla natura della gente comune, sana ma ottusa davanti agli ideali più sublimi. Il primo capitolo infatti termina con queste parole, in riferimento al protagonista:

“Allora viveva il suo cuore: lo struggimento lo abitava e una malinconica invidia, un tantino di sprezzo e una grande casta felicità”.

E l’ultimo:

“Non vituperate questo amore Lisaveta: è buono e fecondo, nostalgia e malinconia vi si trovano, e un tantino di sprezzo e una grande casta felicità”.

La ripetizione quasi integrale significa che il Tonio Kröger è un’avventura dell’anima che non esce da se stessa: Mann indaga su se stesso per accettarsi, dispiegando il proprio fascino nella descrizione intimistica dei turbamenti delle speranze, delle illusioni e delusioni adolescenziali, quando Tonio crede di poter piegare Hans alla sua amicizia e Inge al suo amore attraverso la poesia.

Per la prima volta Mann, come ha affermato lui stesso, inserisce in un’opera la musica come elemento stilistico formale. Tuttavia anche in questo che doveva essere un romanzo confessione-autobiografica, Mann non identifica se stesso con il protagonista, evitando il questo modo di aver scritto un libro di ricordi, soprattutto grazie all’uso dell’autoironia, rivelatrice di qualcosa che va oltre ad un semplice bisogno tecnico del realista Mann che probabilmente vuole nascondere della materia scottante che gli si è imposta con tanta urgenza, pensiamo anche al protagonista, il musicista Aschenbach di Morte a Venezia che aveva il terrore dei contatti fisici e olfattivi.