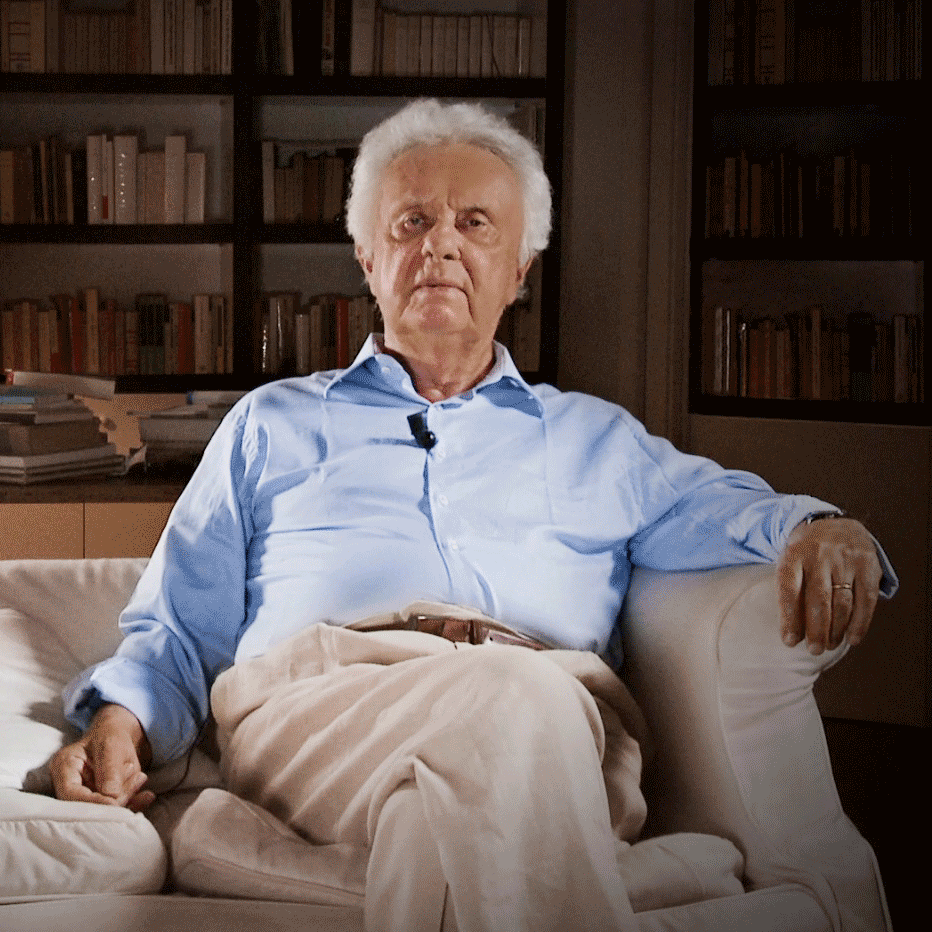

Un libro su Dostoevskij? Non ci ho mai pensato, è troppo difficile. A parlare, con fare schivo e disarmante, è Pietro Citati, il più poliedrico e avvincente scrittore italiano dei nostri tempi. La sua penna non ha confini: abita ogni recesso della letteratura mondiale. Di cui coglie, sui quotidiani e in corpose monografie da quasi mezzo secolo, i misteri inesauribili e inafferrabili, la natura fuggevole e cangiante, sbrogliando e ricucendo infinite tele romanzesche. Legge e rilegge, scandaglia vite e scompone testi, di ogni epoca e poetica, inabissandosi nello scheletro di genialità letterarie, per poi riemergere con incastri narrativi prima di lui inimmaginabili: autori e personaggi, romanzi e testi poetici vengono spogliati, sviscerati e ricostruiti (o meglio, riscritti) con un ineguagliabile impulso narrativo che invade, con prepotenza, lo scopo critico dei suoi articoli. Impossibile, dunque, distinguere il Citati critico dal Citati narratore: nelle sue pagine, autore e opera divengono protagonista e trama di un inedito e appassionante romanzo critico.

Una cifra stilistica inconfondibile e straordinaria, quella di Citati, una fascinazione del pensiero che seduce innumerevoli lettori, a volte inesperti, spesso privi di cognizioni letterarie, ma sempre attratti da prose intense e sublimi che, con un lessico vivo e tagliente, mai tenue e fumoso, rifuggono ogni intricata astrazione del pensiero. Sottraendo peso al rigido linguaggio accademico e aderendo con leggerezza all’immediatezza della divulgazione culturale.

Perché non un libro su Dostoevskij? Ci chiediamocon insistenza mentre vedo ergersi, dagli articoli citatiani, non uno scrittore ma un’intera regione della letteratura, in cui giace l’immenso corpo del romanzo. Non abbiamo bisogno di cercare altrove – continua Citati in un articolo del 1983 pubblicato sul Corriere della Sera – : tutte le possibilità psicologiche del romanzo stanno qui insieme a tutti i modi narrativi; così che leggendo Dostoevskij, appendendoci a lui come al nostro unico nume tutelare, cibandoci delle sue pagine, potremo scrivere tutti i libri possibili.

Galvanizzante apologia, incommensurabile esaltazione del maestro immenso e inarrivabile, che con la sua mente tragica e sconvolgente fa tremare i polsi persino al più poetico dei critici, scrittore tra gli scrittori, camaleonte della letteratura che impugna penna e sagacia solo dopo sviscerate trasfigurazioni kafkiane, leopardiane, manzoniane, tolstojane, proustiane, cervantiane e tante, tantissime altre ancora, in un perpetuo vortice metamorfico, di volta in volta fugace e travolgente, in cui il critico si lascia invadere da altrui coscienze e verità, senza mai perdere di vista se stesso.

Per me – spiega Citati, rivelandomi un atteggiamento critico unico nel panorama giornalistico italiano – non c’è alcuna differenza tra scrittore e saggista, perché io divento uno scrittore proprio trasformandomi nello scrittore di cui parlo: sono scrittore in quanto sono saggista, in quanto mi trasformo in Dostoevskij per poter scrivere di lui. In questo senso divento scrittore. Questa infinita forza di trasformazione che è in me mi permette di diventare uno scrittore.

Allora perché non un libro su Dostoevskij?

Non ci ho mai pensato, è troppo difficile, confida con aria dimessa. Eppure, acuminando lo sguardo e leggendo le dense e abbaglianti pagine che ha dedicato negli anni allo scrittore russo, tutti gli articoli pluridecennali lanciati come sassi nel mare magnum del giornalismo culturale, scopriamo che quella monografia, inavvertitamente (a sua insaputa?) e sorprendentemente, Citati l’ha scritta. Sulle pagine culturali dei quotidiani, per lettori comuni. Vincendo la faticosa sfida contro il reazionario elitarismo della letteratura. E dimostrando, facendosi beffe delle teorie prevalenti sul futuro dei giornali, che la carta stampata possiede ancora un’utilità culturale irrinunciabile. È di questo libro invisibile che parliamo, in un’intervista che si rivela un’interessante e coinvolgente disquisizione letteraria.

Lui, Citati, il critico che si insinua con vibrante empatia nell’individualità più intima e serrata di uno scrittore per narrare la genesi di un romanzo che da quell’individualità è stato forgiato; il critico che, a partire dalle intime verità di ogni autore, rischiara i significati più reconditi dei loro capolavori, non poteva non trasfigurarsi nel romanziere che più di chiunque altro intreccia, in maniera imprescindibile, il dato poetico con quello psicologico-biografico. La sconfinata e lacerante sensibilità che assale lo spirito dostoevskiano sin dalla giovinezza, acuendo la percezione del male che genera irrimediabilmente depressione e nevrosi, prorompe, difatti, in una melanconia e in un’inquietudine che invadono la sua scrittura fino a diventarne tessuto di carne e sangue. È una fusione che Citati individua ed esprime mirabilmente.

Racconto la vita di Dostoevskij in certi anni e racconto come ha scritto Dostoevskij negli stessi anni, portando a un’identificazione tra ciò che ha fatto, immaginato, pensato, vissuto e ciò che ha scritto.

Dunque, non mera elencazione di eventi e vicissitudini, ma azione chirurgica, vaglio acuminato e instancabile ricerca di un’esistenza tutta interiore:

mi soffermo non tanto sul racconto della sua vita, quanto sul suo carattere, sull’essenza della sua persona: parto dall’essenza della sua persona biografica e di lì passo all’essenza della sua letteratura.

Come riesca a carpire quest’essenza magmatica e aggrovigliata credo sia il mistero impenetrabile che aleggia intorno alla sua gloria letteraria. Citati confessa:

ammesso che ce la faccia, non le saprei dire come. Comunque cerco di farlo.

Lavorando a tu per tu e di concerto con Dostoevskij, diluendo le due scritture e coordinandole fino a farle echeggiare all’unisono. Il risultato è straordinario. Scarto assente, narrazione amplificata: nelle pagine di Citati intuiamo un Dostoevskij fino a quel momento ignoto. Inesplorato. Infelice ed epilettico come Raskolnikov, disperato e ossessionato dagli abissi dell’intelligenza umana come l’uomo del sottosuolo, algido e diabolico come Stavrogin. Ma i pensieri di Dostoevskij non si proiettano solo sui protagonisti:

ci sono punti in cui abita di più, punti in cui abita meno, ma in realtà Dostoevskij abita tutto il libro.

E lei come fa a rintracciarlo tra le numerose e poliedriche identità che popolano la scena romanzesca? Si tratta di dover ricostruire le idee dello scrittore russo a partire dall’intricata rete dei suoi personaggi, individuando in ognuno di loro la mente geniale, mistica, tragica dell’autore. Lavoro non poco affannoso.

Se Dostoevskij, scrivendo, è onnipresente nei suoi romanzi, io, leggendo, sono onnipresente quanto lui. Così, mentre lui lavora di fantasia, una immensa e mostruosa fantasia, tale che non esiste nell’Ottocento scrittore che abbia una fantasia prodigiosa come quella di Dostoevskij, io lavoro di analisi. Ricostruisco la sua figura attraverso tutte le parole dei suoi racconti; analizzo ogni luogo del testo: lo suddivido, lo leggo e rileggo, cercando di capirne tutti gli aspetti. Inoltre lavoro molto sulle lettere, per me sono una cosa fondamentale. È sulla base delle lettere che analizzo i romanzi.

Consegnandoci, così, un nuovo personaggio letterario, nato dall’incastro narrativo tra autore e personaggi. Un nuovo Dostoevskij che non è soltanto “doppio” (concetto che nello scrittore russo ricorre spesso: a partire dal capolavoro della sua giovinezza, “Il sosia”, l’avrebbe poi inseguito in tutti i suoi scritti, dalle “Memorie del sottosuolo” ai “Fratelli Karamazov”):

doppio è dir poco, perché Dostoevskij, come i suoi romanzi, è sempre molteplice. La critica che faccio è un tentativo molteplice di far rivivere questa cosa molteplice. Questa cosa è non solo analizzata, ma poi anche raccontata, quindi diventa ancora più molteplice.

In questo denso fluire di plurime identità, nella folla di ossessionanti pensieri avviluppati in una sola, sublime e terrificante natura, qual è l’aspetto di Dostoevskij su cui ama soffermarsi?

Difficile dirlo, molto difficile. In realtà non scelgo io di cosa scrivere, ma sono scelto dai suoi diversi aspetti. Senza alcun dubbio, però, posso dire che “I Demòni” sono il miglior libro che Dostoevskij abbia mai scritto.

Di Chiara Fera- L’intellettuale dissidente