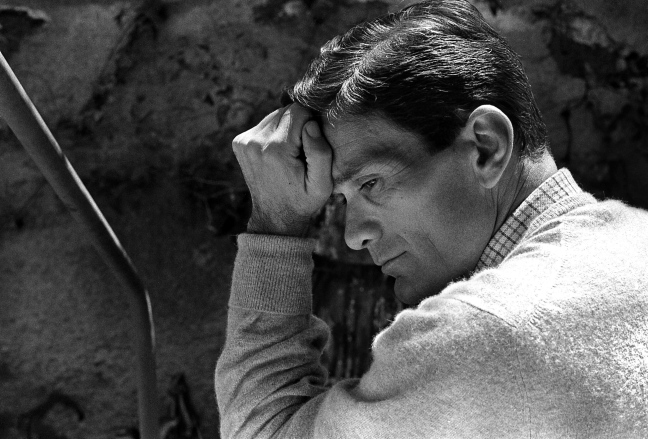

2 Novembre 1975. Pasolini viene assassinato vicino ad un campetto di calcio all’idroscalo di Ostia. Riceve percosse, bastonate e agonizzante viene travolto più volte con la sua stessa auto. I capelli intrisi di sangue. Le tracce di pneumatici segnano la sua schiena. Le dita della mano sinistra fratturate.

Dieci costole fratturate. Il cuore scoppiato. E’ irriconoscibile, tant’è vero che la donna che scopre il suo cadavere ed avverte la polizia di primo acchito aveva pensato che fosse un sacco di stracci.

Muore quella notte uno dei più grandi intellettuali dell’epoca. Non solo, ma anche uno degli intellettuali più scomodi che la letteratura del ’900 possa annoverare.

Cosa rappresenta Pasolini oggi

Oggi a molti anni dalla sua scomparsa sarebbe l’ora di smettere di demonizzarlo o al contrario di mitizzarlo per cercare nel modo più obiettivo di valutare la portata del suo testamento e di analizzare il suo iter creativo.

E’ stato ammazzato e quindi potremmo mitizzarlo quanto vogliamo, diranno i più. Non sappiamo ancora chi è stato veramente e soprattutto quanti sono stati, però sappiamo sicuramente chi è stato a linciarlo quando era in vita, diranno altri: è stata quella borghesia, che secondo Pasolini non era una classe sociale, ma una vera e propria malattia, una serpe covata nel seno della società italiana.

A tal riguardo Moravia lo aveva già detto che la borghesia italiana era capace di tutto; bastava volgersi indietro e constatare le responsabilità effettive del ceto borghese nella controriforma e nel fascismo.

Il suo omicidio “irrisolto” è una ferita ancora aperta nella società civile, dirà il presidente dell’Arcigay. Mitizzare o sacrificare laicamente Pasolini, si perdoni l’ossimoro, significhi togliere ai più la possibilità di conoscere le sue opere, anche se certamente questo tipo di operazione lo rende maggiormente popolare.

Mitizzarlo significa considerarlo un fenomeno da baraccone e diffondere una conoscenza sempre più vaga del suo pensiero e delle sue opere ed è inutile “pubblicizzarlo” come personaggio e riempirsi la bocca di ipotesi più o meno plausibili sulla sua morte, quando invece a molti anni dalla sua morte il poeta e lo scrittore Pasolini non fanno ancora parte dei programmi ministeriali della letteratura italiana delle superiori.

Omicidio “irrisolto” si diceva. Sarà Pino Pelosi ad essere condannato per questo omicidio. Ma molte cose non saranno mai chiarite definitivamente.

Pasolini; delito politico?

Sono in molti ad ipotizzare una pista politica. Il potere perciò avrebbe ucciso il poeta friulano perché dentro di sé sentiva sempre la necessità di dire la verità o quantomeno la sua verità in un paese di intellettuali cortigiani, che stavano sempre dentro il palazzo.

Pasolini non era cortigiano e per essere cortigiani non significava necessariamente essere dei fascisti, né dei reazionari, né dei liberali in un dopoguerra in cui si registrava un’egemonia culturale della sinistra.

Pasolini era comunista, ma era stato espulso dal partito per delle accuse infondate (per i fatti di Ramuscello per cui venne assolto dal giudice) e per l’omofobia di quegli anni del partito [nota dell’agenzia Fert il 14 Luglio 1960: “La Fert apprende che l’on. Togliatti ha rivolto ai dirigenti dei settori culturali e stampa del partito l’invito ad andare cauti con il considerare Pasolini un fiancheggiatore del partito e nel prenderne le difese. L’iniziativa di Togliatti che riscontra molte contrarietà, parte da due considerazioni. Togliatti non ritiene, a suo giudizio personale, Pasolini un grande scrittore, ed anzi il suo giudizio in proposito è piuttosto duro. Infine, egli giudica una cattiva propaganda per il Pci, specialmente per la base, il considerare Pasolini un comunista, dopo che l’attenzione del pubblico, più che sui romanzi dello scrittore, è polarizzata su talune scabrose situazioni in egli si è venuto a trovare fino a provocare l’intervento del magistrato………”].

Maestro del pensiero della sinistra italiana?

Solo dopo la sua morte è stato compreso che Pasolini aveva dei meriti culturali indiscussi e che doveva essere considerato legittimamente uno dei maestri di pensiero della sinistra italiana perché come dichiarò Moravia fu il primo poeta a realizzare una poesia civile di sinistra, una poesia senza la retorica ed il trionfalismo di Foscolo, Carducci, D’Annunzio.

Pasolini aveva iniziato la sua carriera letteraria con la pubblicazione di “Poesie a Casarsa”, liriche osteggiate dal fascismo, che difendeva strenuamente l’italiano e non voleva ammettere a nessun costo l’esistenza di dialetti e particolarismi locali.

Va ricordato a tale proposito che a causa del regime il grande critico letterario Gianfranco Contini pubblicò la sua recensione sull’opera, da cui era rimasto favorevolmente colpito, non su “Primato“, ma sul “Corriere di Lugano”, giornale svizzero. Raggiunse la notorietà nell’ambito della poesia con “Le ceneri di Gramsci” [1957], costituite da undici poemetti, che dopo la “scoperta di Marx” nell’ultima sezione de “L’usignuolo della chiesa cattolica” facevano i conti con l’eredità lasciata appunto da Gramsci, le cui ceneri si trovavano nel cimitero degli inglesi a Roma.

Questa raccolta poetica testimoniava la coscienza infelice dei comunisti italiani in un periodo travagliato sia per la condanna di Stalin al XX Congresso del Partito Comunista Sovietico sia per i tristi fatti d’Ungheria. Nelle raccolte poetiche “Le ceneri di Gramsci”, “La religione del mio tempo” e “Poesia in forma di rosa” farà la sua comparsa il mondo proletario, nonostante ciò questi componimenti non desteranno nessun scandalo come la narrativa pasoliniana, perchè scritti in un italiano letterario e non nel gergo romanesco della malavita, come in “Ragazzi di vita” e in “Una vita violenta”.

Compaiono spiazzi assolati dove sciami di pischelli rincorrono un pallone, giovani sorridenti e sporchi in sella ai motorini a rincorrere disperatamente la vita, tuguri fatti di calce, autobus affollati, operai dalle canottiere intrise di sudore, garzoni che canticchiano spensierati al lavoro.

Anche nei lungometraggi pasoliniani verrà narrato il mondo sottoproletario degli anni ’50-60, però questa mondo non verrà solo descritto, ma anche trasfigurato con l’ausilio di citazioni pittoriche (Caravaggio, Mantegna, Masaccio). Intendiamoci: nonostante questa originalità del suo “cinema di poesia” [come lo definirà lui stesso in “Empirismo eretico”] la ricerca espressiva del cineasta sarà tutta tesa verso la realtà perché per l’intellettuale era l’unico ambito in cui poteva confrontarsi con le miserie e gli splendori di quel mondo, in cui poteva relazionarsi all’altro.

Per Pasolini i ragazzi di vita non hanno una coscienza di classe, non hanno una religione e sono fuori dalla storia. Non hanno nessuno che possa far valere i loro diritti perché per il poeta la chiesa è il cuore spietato dello stato ed anche i politici di nessuno schieramento vogliono rappresentarli.

Riguardo alla chiesa come cuore spietato dello stato nel 1958 scrive la poesia “A un Papa” [da “Umiliato e offeso” (epigrammi)]:

“Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola,/ perché quei tuoi figli avessero una casa:/ tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola./ Non ti si chiedeva di perdonare Marx! Un’onda/ immensa che si rifrange da millenni di vita/ ti separava da lui, dalla sua religione ma nella tua religione non si parla di pietà?/ Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato,/davanti ai tuoi occhi, son vissuti in stabbi e porcili./ Lo sapevi, peccare non significa fare il male:/ non fare il bene, questo significa peccare./ Quanto bene tu potevi fare ! E non l’hai fatto:/ non c’è stato un peccatore più grande di te”. E riguardo ai politici Pasolini nella lirica “Terra di lavoro” [da “Le ceneri di Gramsci”] scrive: “….Gli è nemico chi rende/ grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo, e gli è nemico/ chi perdona il sangue in nome/ del nuovo popolo…”.

L’unica consolazione della loro miseria è solo ed unicamente il sesso; solo il sesso comprato a buon mercato per un quarto d’ora può dare al giovane borgataro come al padre di famiglia l’illusione del possesso.

Il compagno scomodo del PCI

Pasolini era un compagno scomodo del Pci, sempre pronto a levare la sua voce contro un partito che a suo avviso si stava istituzionalizzando ed i cui vertici si stavano imborghesendo.

Non va dimenticato che, nonostante il poeta si dichiarasse marxista, negli ultimi anni della sua vita guardò con simpatia alla sinistra americana progressista, così come non bisogna dimenticare la sua opera “Passione ed ideologia”, in cui questi due termini mai si contrappongono, si confondono e si compenetrano, ma nella quale piuttosto è la passione ad essere conditio sine qua non dell’ideologia.

Pasolini oltre ad essere un grande poeta ed un grande scrittore era anche un intellettuale lucido e disincantato, le cui analisi e riflessioni originavano da un senso critico ineguagliabile. La sua visionarietà d’artista era tale da portarlo a prevedere con vent’anni di anticipo gli sviluppi della società italica.

Per uno come lui uniformarsi ai dettami ed alle restrizioni del partito comunista di allora sarebbe equivalso a rinnegare la sua passione ed il suo impegno politico. Non solo, ma aveva anche una onestà intellettuale esemplare. Si pensi solo al fatto che, pur essendo una star televisiva, criticava l’omologazione dovuta a suo avviso ad opera della televisione e che sapendo di entrare nelle case di tutti gli italiani nelle trasmissioni televisive a cui prendeva parte non era mai volgare né provocatorio ed addirittura si autocensurava spesso, come ebbe lui stesso modo di dire.

Ci si ricordi che più volte dichiarò -lui che era noto al grande pubblico anche per il suo presenzialismo nel piccolo schermo- che la televisione instaurava un rapporto asimmetrico tra personaggio televisivo e spettatore del tipo superiore/inferiore, ma che in un linguaggio più moderno potremmo anche definire del tipo comunicatore/ricevitore passivo.

Il suo fu sempre un marxismo critico nei confronti del comunismo ufficiale ed ortodosso. Da intellettuale marxista non si scagliava come prevedibile solo contro la piccola-borghesia, ma anche contro quel conformismo di sinistra, che giorno dopo giorno era stato fagocitato dall’egoismo, dal moralismo, dall’incultura di un benessere economico, così rapido da aver trasformato nel giro di pochi anni completamente il Paese.

Ma lo scrittore non criticava solo l’applicazione del marxismo, ma poneva l’accento anche sulle contraddizioni interiori dei marxisti e sulla crisi del marxismo. Pasolini l’aveva intuito che in un paese profondamente cattolico come l’Italia per ogni comunista la coscienza era marxista e l’esistenza invece borghese.

Ne “Le ceneri di Gramsci” scriveva: “…e se mi accade/ di amare il mondo non è che per violento/ e ingenuo amore sensuale/ così come, confuso adolescente, un tempo/ l’odiai; se in esso mi feriva il male borghese di me borghese….”. Si noti proprio questa ultima espressione: “se in esso mi feriva il male borghese di me borghese”.

Ma se molti avevano cercato di risolvere la questione cercando di coniugare comunismo e cattolicesimo (da qui il cattocomunismo), l’intellettuale friuliano ebbe il merito di essere uno dei pochi che cercò di unire la vera essenza del cristianesimo, ovvero una religiosità che pervadeva in ogni frangente ogni suo sguardo sul mondo, ed un marxismo colto e consapevole che il neocapitalismo aveva mutato totalmente il volto alle cose, al punto che la struttura economica sembrava aver inglobato qualsiasi tipo di struttura ideologica ed essersi tramutata in una sovrastruttura anch’essa: l’unica sovrastruttura.

Tutto queste senza enfasi e senza mistificazioni di nessuna sorta. Ecco spiegato allora perché nelle analisi pasoliniane il partito comunista veniva considerato facente parte del Potere e perciò mai esentato dalle critiche.

Come ebbe modo di dire il politico comunista Edoardo D’Onofrio: “Pasolini non nasconde la verità per carità di partito…”. Il poeta però non rinunciava alla sua fede politica, pur non credendo più nella rivoluzione né in nessuna palingenesi della società.

Pasolini con tutte le sue anomalie e divergenze era un comunista e lo dimostra ad esempio il suo lavoro di critico militante nella rivista “Officina”, che diresse con Leonetti e Roversi, ed in “Nuovi argomenti”, che invece diresse con Moravia.

Almeno durante il periodo de “La scoperta di Marx” per l’intellettuale l’essere sociale determinerà la coscienza, la letteratura sarà sinonimo di prassi sociale e la coscienza verrà considerata in ottica leninista come il riflesso della realtà.

Esprimersi o morire o essere inespressi e immortali

D’altronde Pasolini non poteva che essere comunista perché in quegli anni le strade percorribili a livello filosofico erano tre: credere nel marxismo e quindi ritenere che la causa dei mali della società fossero il plusvalore e l’alienazione, schierarsi contro il nichilismo e quindi abbracciare i sistemi di pensiero di Spengler, Junger, Heidegger, oppure rivolgersi al personalismo ontologico, alla democrazia cristiana.

Pasolini per la sua aspirazione all’uguaglianza e per la sua vocazione al realismo piuttosto che allo spirito non poteva che scegliere la via marxista. Naturalmente ho scartato per ovvie ragioni l’esistenzialismo perché, laddove gli esistenzialisti vedevano l’angoscia nella scelta, il poeta vedeva la speranza e la possibilità della scelta. Infatti scrisse: “O esprimersi e morire o essere inespressi ed immortali!”; volendo dire che finchè si è in vita la nostra esistenza fortunatamente non ha soluzione di compiutezza e di continuità perché è aperta ad ogni possibilità, mentre solo la morte fa chiarezza, permette una sintesi di ciò che è stato, sceglie gli episodi significativi e memorabili di una vita umana.

Essere inespressi significa quindi avere opportunità di scelta e perciò essere vitali. Per Pasolini morte significa compiutezza e compiutezza significa morte. Questo per il nostro era vero sia nel significato letterale che nel significato metaforico. Pasolini, sebbene eretico, a tratti sarà condizionato fortemente dall’influsso dell’estetica marxista e dal fascino delle teorie del grande critico letterario G.Lukacs.

Infatti scriverà un dramma borghese solo e soltanto nel 1968, cioè “Teorema”. In questa opera un ospite di bell’aspetto getterà scompiglio in una ricca famiglia industriale milanese e scardinerà i codici borghesi del decoro, della rispettabiltà e della morigeratezza.

Riguardo al suo rapporto con il comunismo Pasolini in “Uccellacci e uccellini” farà dire al corvo: “Non piango sulla fine delle mie Idee, che certamente verrà qualcun altro a prendere la mia bandiera e a portarla avanti ! Piango su di me……”.

La pista politica

Chi ipotizza la pista del delitto politico non ha certo in mente il potere comunista di quegli anni, ma i neofascisti oppure i democristiani, che sarebbero stati mandanti dell’assassinio, utilizzando i fascisti come puri esecutori materiali. Esistono sicuramente degli elementi per avvallare questa tesi.

Era un poeta, uno scrittore, un polemista, un regista noto al grande pubblico. Possedeva una grande capacità comunicativa, non si chiudeva in una torre di avorio né si perdeva nel settarismo e nell’intellettualismo, fenomeni così diffusi tra gli intellettuali dell’epoca.

Dava fastidio non solo per la contaminazione dei generi, ma anche per il suo sperimentalismo in tutti i campi, per la frequentazione assidua di tutti i generi: dalla poesia, al romanzo, dal giornalismo al cinema, dall’inchiesta sociologica alla polemica televisiva.

Se aveva iniziato con la poesia in dialetto friulano e con la poesia civile in una forma metrica tradizionale (ci si ricordi l’uso delle terzine) si era successivamente rivelato un uomo contro in tutte le altre sue opere, tant’è che subì nel corso della sua vita ben 30 processi.

Le accuse di vilipendio e pornografia

Spesso le accuse erano di vilipendio alla religione e di pornografia. Probabilmente la difesa migliore a queste accuse è stato un intervento del poeta stesso dal titolo “La pornografia è noiosa”, nel quale sostiene che nonostante il degrado e la sottocultura di coloro che guardano opere pornografiche, tuttavia bisogna considerare che sono milioni di persone e che anche se fossero tutte persone depravate non è certo eliminando la pornografia che si eliminerebbe la loro depravazione; la loro depravazione repressa potrebbe anche sfociare in qualcosa di diverso e di più pericoloso socialmente; inoltre per il nostro il problema non è tanto nel numero più o meno consistente dei fruitori, né della repressione o meno del fenomeno, ma dell’incapacità o della malafede di coloro che non distinguono tra opera d’arte provocatoria e opera pornografica.

Se oltre a leggere le opere di Pasolini ci mettessimo anche a rileggerle e a meditare attentamente su di esse ci rendiamo conto che in ognuna ci lasci intravedere le sue potenzialità inespresse.

Salta subito all’occhio che debba ancora dare il meglio di sé e che ogni sua opera sua eternamente incompiuta, volutamente lasciata a metà. Da Pasolini molti si aspettavano un’opera folgorante, che aprisse un mondo ed invece in molti rileggendo i suoi lavori si sono accorti che la globalità ed il corpo organico dell’insieme delle sue opere erano il vero e proprio capolavoro. Da lui tutti si aspettavano un Libro Totale.

La mutazione antropologica transnazionale

La televisione, il cinema, i rotocalchi, la moda sono gli agenti primari dell’omologazione giovanile. La televisione soprattutto è la più deleteria da questo punto di vista. I giovani aderiscono biecamente e ciecamente ai modelli propinati dal piccolo schermo e dai suoi palinsesti. Pasolini aveva già intuito questo aspetto.

“La mutazione antropologica” transnazionale, i cui dettami e le cui variazioni indicano i gusti, i modelli di comportamento, gli stili di pensiero, è fissata ciclicamente dai mass media. Modelle filiformi e longilinee, attori dal corpo scultoreo, ripresi dai cineasti della pubblicità, inducono i giovani ad un confronto spietato con il proprio corpo ed il proprio volto. Sempre più frequentemente inducono i giovani ad operazioni di chirurgia estetica (lifting, silicone, etc etc) oppure a diete forzate ed ossessive.

Pasolini e i giovani

Nei casi meno preoccupanti i giovani si sottopongono a spossanti ore di body-building per avere un fisico degno di considerazione per i propri coetanei. Magari per avere lo sguardo terso e cristallino di questo o quell’attore si mettono le lenti a contatto azzurre, altri per avere un colorito mediterraneo, una tintarella estiva tutto l’anno si sottopongono ad ore di lampada.

Ma nei casi limite? E’ forse un caso che in questi anni rispetto al passato c’è stato un aumento impressionante di casi di anoressia e di bulimia tra le ragazze? Ogni giovane immagina ogni sorta di accorgimento estetico per rendersi più piacevole alla vista dei coetanei, per avere il loro consenso, per non essere “out”.

Esiste un edonismo ad immagine e somiglianza dell’omologazione (dato che tutti cercano di migliorarsi esteticamente, prendendo come modelli i protagonisti del mondo di celluloide, i personaggi televisivi, i vip che fanno tendenza). E per edonismo intendo un nuovo tipo di edonismo. Non quello di Sardanapalo, non quello dei personaggi di Rabelais né quello dei vitelloni di Fellini.

Il culmine dell’edonismo (ossia ricercare il piacere ed evitare il dolore) in questa generazione di giovani è l’apparire: il piacere di apparire belli e prestanti di fronte agli altri. Se per altre generazioni apparire belli era un mezzo per avere altri tipi di piacere (ovvero avere più opportunità ad esempio per un uomo di fare più sesso) oggi il mezzo è diventato il fine: il narcisismo fa da padrone su tutti gli altri piaceri della vita.

Piacere agli altri diventa il modo più rassicurante e confortevole di piacere a se stessi (e da ciò si desume la grande insicurezza dei giovani d’oggi), mentre la maturità consisterebbe nell’accettare prima sé stessi e poi accettare coscientemente il giudizio degli altri. Può sembrare paradossale, ma è così: se continuiamo di questo passo la bellezza non avrà più valore. La bellezza della natura viene deturpata dall’industrializzazione e dall’abusivismo edilizio, la bellezza dei monumenti dai vandali e la bellezza fisica non esisterà più. Pasolini accusava anche la Dc della distruzione paesaggistica ed urbanistica dell’Italia e di intrallazzare con industriali e banchieri.

L’omosessualità come nemico

L’omosessualità di Pasolini non poteva essere adoprata dai potenti di turno come mezzo di ricatto per zittirlo o almeno indurlo ad essere più accomodante. La sua diversità sessuale era stata origine di sensi di colpa e di angoscia nella giovane età, però successivamente Pasolini aveva accettato questa parte di sé stesso.

Nell’adolescenza e nella giovinezza certamente la scoperta della sua diversità era stata un dramma. In una lettera inviata all’amica Silvana Ottieri fine anni ’40 scriveva: “E’ una cosa scomoda, urtante e inammissibile, ma è così; e io, come te, non mi rassegno…..io ho sofferto il soffribile, non ho mai accettato il mio peccato, non sono mai venuto a patti con la mia natura e non mi ci sono neanche abituato. Io ero nato per essere sereno, equilibrato e naturale: la mia omosessualità era in più, era fuori, non c’entrava con me. Me la sono sempre vista come un nemico, non me la sono mai sentita dentro”.

Questa presa di coscienza non significava quindi che lo scrittore non si portasse con sé delle contraddizioni insanabili, come ad esempio le dinamiche interne di un complesso edipico non risolto. Infatti al sentimento ambivalente provato nei confronti del padre, prima tenente di fanteria e poi maggiore dell’esercito, contrapponeva un amore smisurato nei riguardi della madre.

Il padre secondo il nostro provava risentimento e delusione nei suoi confronti per la sua diversità. In “Ritratti su misura” dichiarò:

“Aveva puntato tutto su di me, sulla mia carriera letteraria, fin da quando ero piccolo, dato che ho scritto le mie prime poesie a sette anni: aveva intuito pover’uomo, ma non aveva previsto, con le soddisfazioni, le umiliazioni. Credeva di poter conciliare la vita di un figlio scrittore col suo conformismo”.

Il rapporto con la madre

Ed ancora in un’altra intervista ebbe modo di dire:

“La morte di mio fratello e il dolore sovrumano di mia madre; il ritorno di mio padre dalla prigionia: reduce, malato, avvelenato dalla sconfitta del fascismo, in patria, e in famiglia, della lingua italiana; distrutto, feroce, tiranno senza più potere, reso folle dal cattivo vino, sempre più innamorato di mia madre che non l’aveva mai altrettanto amato e ora era, per di più, solo intenta al suo dolore; e a questo si aggiunga il problema della mia vita e della mia carne” [“Al lettore nuovo”].

In “Supplica a mia madre” scrive:

“Sei insostituibile. Per questo è dannata/ alla solitudine la vita che mi hai data. / E non voglio essere solo. Ho un’infinita fame /d’amore, dell’amore di corpi senz’anima./ Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu/ sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù”.

Ed ancora scrive: “Il mio amore è solo/ per la donna: infante e madre”. Il poeta Dario Bellezza nel libro “Morte di Pasolini” era dell’avviso che Pasolini potesse amare le donne come uno stilnovista del trecento, ma che sessualmente era incessantemente attratto dai ragazzi delle borgate.

In Pasolini si verificò quindi una scissione drastica tra la sfera affettiva e la sfera sessuale. Sentiva una sensazione di fusione talmente profonda nei confronti della madre, da avvertire in questo tipo di affetto il sentore di qualcosa di innaturale.

Pasolini per preservare la purezza di questo sentimento nei confronti della donna che lo aveva generato e cresciuto non poteva che distogliere, spostare le sue pulsioni sessuali verso persone del suo stesso sesso. Amare una donna avrebbe significato cercare prima un’altra madre e poi avere un altro termine di paragone per la madre che lo aveva compreso e sostenuto, quando Pasolini -dopo lo scandalo in Friuli e l’espulsione dal partito- era da solo e sentiva gravare su di sè il marchio infamante di Oscar Wilde e di Rimbaud.

Il padre al contrario aveva dimenticato Pier Paolo, sconvolto com’era dalla morte del figlio partigiano Guido, ucciso a sua volta dalla Brigata Garibaldi, legata ai partigiani di Tito.

Scritti ricchi di complessità e frammentarietà

Probabilmente furono l’autoritarismo paterno, i continui spostamenti e trasferimenti a causa della sua carriera militare e le continue assenze del padre tra il 1941 ed il 1947 (perché inviato in Africa) a far crescere in lui un desiderio di identificazione con la madre.

In questo senso l’intera opera omnia di Pasolini è una continua autoterapia, una incessante automedicazione della propria interiorità ed allo stesso tempo è l’unica via per compiere un processo di individuazione, di accoglimento e di accettazione della propria Ombra per dirla alla Jung.

I suoi scritti quindi non sono mai lineari, perché comprendono ed esprimono la complessità, la multilateralità e la frammentarietà della sua personalità; e la sua personalità era sfuggente ed irrisolta e leggendo le sue pagine della sua totalità psichica è possibile percepire il senso globale, ma è controverso stabilire un’unità indissolubile perché nelle sue espressioni artistiche si avverte il continuo fluire di tutti i suoi stati psichici, mentali ed intellettuali mutevoli e temporanei.

Angosce di persecuzione, elementi fantasmatici, nuclei inconsci ed emozioni di tipo depressivo si amalgano con distinguo intellettuali sottili, con codici culturali dalla natura più disparata: si intrecciano razionalismo, illuminismo, religiosità ed un irrazionalismo, costituito da un vitalismo disperato e da una voglia costante di autodistruzione.

Realtà e razionalità

In Pasolini non tutto ciò che è reale è razionale. Se è vero che la sua poesia non possiede fortunatamente istanze metafisiche, non è mai un mezzo per questo o quel tipo di filosofia e nemmeno per un eclettismo moderno, è altrettanto vero che con l’insieme dei suoi scritti è difficile fare i conti per quella mistura di sensibilità e conoscenza, per quella contrapposizione tra classico e moderno, per quel suo far ricorso sia alla filologia che all’ermeneutica, intesa in senso lato e quindi nell’accezione più moderna del termine.

Nelle migliaia di pagine che ha lasciato ai posteri talvolta solo la sua genialità sembra agire da tessuto connettivo. Comunque il potere non poteva ventilare a Pasolini la minaccia di uno scandalo perché l’uomo Pasolini voleva lo scandalo a tutti i costi e dichiarava ed esibiva la sua diversità e mai e poi mai taceva sulle sue preferenze sessuali e sulla sua vita notturna; non solo, ma lo scrittore sosteneva a ragione che qualsiasi intellettuale che cercasse di dire la sua verità era uno scandalo vivente.

In quegli anni il poeta de “Le ceneri di Gramsci” rappresentava un autentico scandalo intellettuale. Ricordo solo che venne accusato di pornografia per il romanzo “Una vita violenta” e di vilipendio alla religione di stato per il film “Ricotta”.

Il piacere di provacar e di essere provocato

Il poeta senz’ombra di dubbio trovava piacere nell’essere provocato da un’opera d’arte, così come amava provocare con le sue opere, perché scandalizzare per lui era una modalità per far scaturire piacere al pubblico.

Pasolini voleva essere amato oppure odiato. Non desiderava certo l’indifferenza. Amava essere insultato per strada dai benpensanti e dalle persone di destra perchè omosessuale.

Amava che i suoi film fossero contestati dai giovani dell’estrema destra. Quando “Accattone” venne contestato dichiarò che gli italiani erano sempre stati un popolo razzista e che con quel film gli era stata data la possibilità di dimostrare quanto fossero razzisti.

E forse la ragione principale per cui stupivano la critica era il fatto che nei suoi romanzi non si poteva fare nessuna commemorazione provvisoria del personaggio-uomo, in quanto incentrati non sull’inettitudine e lo smacco esistenziale di un unico protagonista, ma sul collettivismo e la messa in scena di ragazzi, la cui psicologia era semplice.

Nei romanzi di Pasolini il personaggio-uomo non era divenuto personaggio-particella a causa del tramonto dell’occidente e del famoso principio di indeterminazione di Heisenberg. Lo scrittore friulano non volgeva lo sguardo a Proust, Joyce, Kafka, Svevo e Pirandello. Se spiazzava i più colti figuriamoci quindi lo scandalo che era avvenuto, quando fu pubblicato “Ragazzi di vita” tra il pubblico.

Non erano tanto le vicissitudini dei protagonisti, la fine tragica dei ragazzi, né il triste epilogo del romanzo che scandalizzavano, piuttosto l’utilizzo del linguaggio delle borgate.

Non erano solo i contenuti e le trame a scatenare reazioni di disapprovazione, ma erano anche e soprattutto le scelte linguistiche innovative che il poeta aveva adoprato nelle sue opere.

L’utilizzo di un linguaggio diretto senza alcuna opera di mediazione o di elaborazione critica da parte dell’autore in quel determinato periodo della narrativa italiana non potevano che scandalizzare.

Inoltre Pasolini con i suoi romanzi disorientava il pubblico perché aveva apportato delle innovazioni dal punto di vista strutturale del romanzo (in quanto nelle sue opere non c’era un vero e proprio protagonista, ma diversi personaggi; non solo ma c’era anche un contrasto forte tra il gergo delle borgate, il crudo realismo dei personaggi da una parte e dall’altra il lirismo e la sapienza descrittiva dei paesaggi).

Pasolini aveva descritto in modo dettagliato e reale le esistenze dei sottoproletari, il loro universo di codici sottoculturali amorale prima ancora che immorale. Il senatore M. Montagnana scriveva sulla rivista “Rinascita“ del Pci :

“Pasolini riserva le volgarità e le oscenità, le parolacce al mondo della povera gente; in quegli anni anche persone di sinistra abbiano travisato il senso del romanzo “Una vita violenta”.

Probabilmente erano arrabbiati anche per il tipo di rapporto tra il Tommaso di “Una vita violenta” ed il Pci, perché costui muore. Questa morte venne forse letta in chiave metaforica, come a dire che, nonostante l’avvicinamento del personaggio sottoproletario il Pci non poteva stabilire con esso nessun rapporto stabile e costruttivo.

Pietas

La coscienza di Pasolini era al contrario permeata da una vera pietas, che non scadeva mai nel melenso. Se alcuni hanno ravvisato nei suoi lavori una rappresentazione negativa del sottoproletariato non hanno considerato in film come Accattone che Pasolini aveva come referente il neorealista Rossellini, così come nei suoi romanzi non hanno colto che ogni testo letterario è criticamente ricostruito e che lo scrittore non poteva abbellire la realtà perché sarebbe venuto meno al suo principio di mimesi del reale, al suo intendimento di compiere una semiologia della realtà.

Era senz’ombra di dubbio un elemento perturbante nei fruitori di queste sue opere l’impossibilità di distinguere nettamente il suo sguardo poetico al documentarismo sociologico del sottoproletariato degli anni ’50-60.

Ma forse una cosa molto semplice che disturbava era la mancanza di un finale idilliaco ed invece nei due romanzi di Pasolini nessun personaggio riesce a compiere una maturazione, se non culturale, quantomeno psicologica, a causa di una chiusura e di una frattura insanabile tra l’universo statico del sottoproletariato ed il mondo delle persone già integrate.

Se i suoi ragazzi di vita ammazzano per avere la grana a tutti i costi per spassarsela ciò non implica che i loro coetanei più ricchi non possano fare altrettanto. Pasolini non svolge l’equazione delinquenza uguale povertà più sfortuna né tantomeno il poeta vuole emendare da colpe o giustificare i suoi ragazzi che compiono azioni criminose.

Allo stesso tempo non fa della sociologia marxista a buon mercato quando avviene il massacro del Circeo. Pasolini lo sa bene che non essere pariolini non può preservare dal compiere delitti orrendi e sevizie. L’agiatezza economica non causa necessariamente il nichilismo, che porta a compiere mostruosità all’arancia meccanica. Lo scrittore guarda tutto ciò da un punto di vista meramente antropologico.

I giovani sono omologati. Tutti i giovani di qualsiasi classe sociale. L’amoralità giovanile li accomuna e li unisce in un tutto indistinto. Infatti come ha notato il critico letterario G. Scalia l’omologazione della società neocapitalista secondo Pasolini non ci aveva fatti divenire uguali in quanto uguali nei diritti, ma simili nella degradazione.

Lo scrittore di “Ragazzi di vita” non si prefigurava nel futuro una società fondata sulla vera libertà, ma su una parvenza di libertà o per meglio dire su una libertà negativa. La stessa evoluzione dei costumi dal poeta non era vista di buon occhio. La libertà sessuale della maggioranza era stata regalata dal Potere per distrarla dai reali problemi del Paese. Era quindi una nuova libertà, tuttavia una tolleranza imposta, che non poteva che causare nevrosi.

Pasolini non si era mai riconosciuto in questo tipo di società ed allora aveva sentito la necessità di creare il mito contadino, il mito del sottoproletariato ed il mito terzomondista. Nel mondo contadino la vita di ognuno era scandita dall’avvicendarsi delle stagioni, ma con l’avvento della società capitalistica il ciclo della natura era stato soppiantato dal ciclo della produzione industriale.

La simbiosi tra Vangelo e civiltà contadina era finita bruscamente. Per Pasolini il mondo contadino simboleggiava la vera essenza del tradizionalismo del Passato, che era latore di universali ed archetipi davvero cristiani. Il mito del mondo contadino per il poeta andava a costituire il nucleo più profondo del cristianesimo.

Pasolini e Tolstoj

Pasolini a tratti sembra un novello Tolstoj, che scrivendo metaforicamente del carro rovesciato della società russa, che grava sui contadini, non si mette a disquisire su quante persone salgono sul carro o su come devono essere posizionate le ruote, ma che evocando con nostalgia il passato invita quasi gli sfruttati a vivere secondo i comandamenti di Dio.

Fuor di metafora: l’impostazione marxista è evidente, il consumismo crea nuovi bisogni, ma non soddisfa quelli elementari dei più, la merce diviene feticcio, però non bisogna fare la rivoluzione, ma abbracciare Marx e Cristo.

Una volta giunto a Roma lo scrittore aveva bisogno anche del mito del sottoproletariato, cioè di un macrocosmo di individui non ancora contaminati dal Neocapitale. Entrambi i miti pasoliniani possedevano dei caratteri intrinseci e dei significati intimi, che trascendevano la morfologia e la metafisica di un sistema di pensiero.

Prima veniva il cuore, poi Pasolini metteva in moto il pensiero, infine ritornava al cuore.

Al poeta friulano non restava che attaccarsi con tutta la sua forza e la sua energia creativa al mito del sottoproletariato per cercare di aggrapparsi disperatamente ad un’umanità altra, che non appartenesse a quella massa collettivizzata ed amorfa del proletariato e della borghesia, così come non restava che sperare nel mito terzomondista per pensare ad un altro tipo di sviluppo possibile della società.

Ne “La religione del mio tempo” scriveva “Africa! unica mia/ alternativa…..”. Se il mito contadino rappresentava il passato ed il mito del sottoproletariato il presente, il mito del terzomondismo invece simboleggiava l’avvenire.

Di Davide Morelli