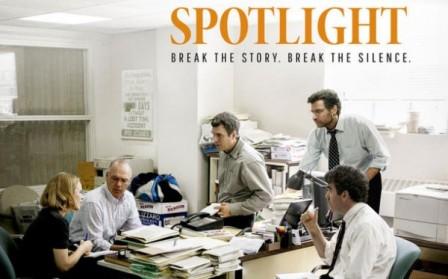

Oscar 2016: una notte magica che ha visto finalmente premiati il grande compositore Ennio Morricone per la colonna sonora del film The hateful eight di Tarantino e Leonardo Di Caprio per la sua interpretazione (probabilmente non la sua migliore in assoluto) in Revenant-Redivivo di Iñarritu. La migliore pellicola è Il caso Spotlight di Tom McCarthy, la cui bontà dell’argomento, i terribili abusi sessuali perpetrati da diversi sacerdoti di Boston ai danni di minori, ha giocato un ruolo predominante rispetto all’effettiva qualità artistico-tecnica del film, che si presenta come un’inchiesta giornalistica (quella del Boston Globe del 2001) alla Pakula o alla Redford, senza colore (sarà forse per la presenza di luci e scenografie scadenti). Il caso Spotlight è un film ricattatorio che non poteva non trionfare durante la notte delle statuette.

Sei statuette (miglior trucco, miglior scenografia, miglior sonoro, miglior costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro), sono andate a Mad Max-Fury Road, delirio visivo post-apocalittico, capolavoro nel suo genere, metafora rock-punk del nostro tempo di George Miller con una “furiosa” Charlize Theron, calva e senza un braccio nel film e meravigliosa, di rosso vestita in occasione della gran serata di ieri al Dolby Theatre di Los Angeles. L’Oscar 2016 per il miglior regista ancora una volta Alejandro Iñarritu per Revenant; Brie Larson è stata premiata come miglior attrice protagonista per il drammatico Room, di Lenny Abrahamson, scalzando Cate Blanchett per Carol e Jennifer Lawrence per Joy. Al bravissimo attore shakespeariano Mark Rylance (da brivido sono i suoi dialoghi con il protagonista Tom Hanks), è andato il premio per il miglior attore protagonista per il film Il ponte delle spie di Steven Spielberg, battendo il favorito Sylvester Stallone per Creed e Christian Bale per La grande scommessa, pellicola cui invece è andato il premio per la miglior sceneggiatura non originale. Ad Alicia Vikander è andata la statuetta per la sua interpretazione da non protagonista, di moglie devotissima del pittore Einar Wegener, nel melodramma The Danish girl di Tom Hooper, che racconta la vera storia del primo transgender che si sottopose ad un intervento per la riattribuzione del sesso nel 1930 sottoforma di love story incentrata sugli eccessivi virtuosismo (perlopiù smorfie) di Eddie Redmayne, e che aggancia temi attuali intorno ai quali si straparla ma si approfondisce poco.

La statuetta per il miglior film straniero è andata, come da pronostico, al film ungherse Il figlio di Saul di László Nemes, che pone al centro della tragica vicenda della Shoah, raccontandola come mai nessuno ha fatto prima d’ora, il cadavere di un ragazzino che un padre vuole sottrarre ai forni crematori, optando per un formato limitato che limita lo sguardo e mettono in risalto il punto di vista del protagonista. Merita particolare menzione l’assegnazione del premio come miglior film d’animazione a Inside out, gioiellino della Pixar che regala emozioni a bambini e adulti, facendoci (ri)scoprire l’importanza del sentimento della tristezza nella vita di un adolescente. Durante il commovente momento In memorian dedicato alla commemorazione dei personaggi del mondo del cinema scomparsi lo scorso anno, è stato ricordato anche il nostro Ettore Scola, mentre puntroppo, ci si è dimenticati dei registi Rivette e Zulawski.

Oscar 2016: tutti i premi

|

Spotlight

|

Miglior film

|

|

Leonardo Di Caprio

The Revenant

|

Miglior attore

|

|

Brie Larson

Room

|

Miglior attrice

|

|

Alejandro González Iñárritu

The Revenant

|

Miglior regista

|

|

Mark Rylance

Il ponte delle spie

|

Miglior attore non protagonista

|

|

Alicia Vikander

The Danish Girl

|

Miglior attrice non protagonista

|

|

Il figlio di Saul

László Nemes

|

Miglior film straniero

|

|

Writing’s on the Wall

Sam Smith, Jimmy Napes

|

Miglior canzone originale

|

|

Spotlight

Tom McCarthy, Josh Singer

|

Migliore sceneggiatura originale

|

|

Emmanuel Lubezki

The Revenant

|

Miglior fotografia

|

|

The Big Short, La grande scommessa

Adam McKay, Charles Randolph

|

Miglior sceneggiatura non originale

|

|

Ex Machina

Andrew Whitehurst, Sara Bennett, Paul Norris, …

|

Migliori effetti speciali

|

|

Amy

Asif Kapadia, James Gay-Rees

|

Miglior documentario

|

|

David White

Mad Max: Fury Road

|

Miglior montaggio sonoro

|

|

Mark Mangini

Mad Max: Fury Road

|

Miglior montaggio sonoro

|

|

Margaret Sixel

Mad Max: Fury Road

|

Miglior montaggio

|

|

Inside Out

Pete Docter, Jonas Rivera

|

Miglior film d’animazione

|

|

Jenny Beavan

Mad Max: Fury Road

|

Migliori costumi

|

|

Gregg Rudloff

Mad Max: Fury Road

|

Miglior sonoro

|

|

Chris Jenkins

Mad Max: Fury Road

|

Miglior sonoro

|

|

Ben Osmo

Mad Max: Fury Road

|

Miglior sonoro

|

|

Lisa Thompson

Mad Max: Fury Road

|

Migliore scenografia

|

|

Colin Gibson

Mad Max: Fury Road

|

Migliore scenografia

|

|

The Hateful Eight

Ennio Morricone

|

Migliore colonna sonora

|

|

Lesley Vanderwalt

Mad Max: Fury Road

|

Miglior trucco

|

|

Damien Martin

Mad Max: Fury Road

|

Miglior trucco

|

|

Elka Wardega

Mad Max: Fury Road

|

Miglior trucco

|