Storia vecchia come il mondo quella che associa i poeti ad una qualche forma di pazzia. Già Platone d’altronde era stato chiaro: un uomo è incapace di poetare o dare responsi se non è fuori di sé, invasato, finché la sua mente vacillante non c’è più. Dino Campana la fama del folle inizia a cucirsela addosso sin da giovanissimo con le azioni più che con l’inchiostro della penna: le fughe improvvise, il misterioso vagabondare tra i monti, i subitanei furori, la tormentata storia d’amore con Sibilla Aleramo, le minacce a Papini reo di aver perduto il suo prezioso manoscritto, tutti elementi che avrebbero presto portato a una precisa diagnosi e a una fatale condanna: schizofrenia, sia internato.

Read More »Il potere curativo della risata che lasci l’amaro in bocca secondo Aldo Palazzeschi

In tempi in cui si ride sempre meno e sempre più per buffonate senza senso, è proprio il caso di riscoprire il potere curativo di una risata che lasci l’amaro in bocca: la lezione di Aldo Palazzeschi. Più di duemila anni fa Orazio asseriva che a raggiungere il punctum è il poeta in grado di unire l’utile al dilettevole parimenti ammonendo e divertendo il lettore. E se è innegabile che un messaggio, debitamente distorto dalla lente dell’ironia, possa acquistar forza, è altrettanto vero che rinunciare a quell’aria pedante e seriosa cui siamo comunemente assuefatti (quasi fosse una patente d’autorevolezza) comporta spesso il rischio di non esser presi sul serio. Aldo Palazzeschi quel punto oraziano l’ha raggiunto, ne ha fatto una professione di vita ed un testamento spirituale.

Read More »La violenza morale e il rapporto verità-menzogna in Marcel Proust nelle considerazioni di Bataille e Simone Weil

È un Proust meno noto quello che emerge dal saggio La letteratura e il male di Bataille. Il tema della riflessione sembra essere l’urgenza della voce della moralità che si articola nell’approfondimento del rapporto non scontato fra verità e menzogna; in quest’angolazione è possibile fare un raffronto fra il pensiero di Bataille e le osservazioni di Simone Weil sulla moralità in letteratura. Nella lettera ai “Cahiers du Sud” sulla responsabilità della letteratura la scrittrice lamenta, oltre alla «facilità dei costumi letterari» e alla tolleranza della «bassezza», «la carenza del sentimento dei valori» negli scrittori del secolo. La psicologia che è alla base della letteratura contemporanea «consiste nel descrivere gli stati d’animo disponendoli sullo stesso piano senza discriminazioni di valore, come se il bene e il male fossero loro estranei, come se lo sforzo vero, il bene, potesse essere mai assente dal pensiero di un uomo». La letteratura, in altri termini, si muove su «stati d’animo non orientati». L’opera di Proust non sfugge secondo la Weil a questo orizzonte: «Il bene vi appare solo nei rari momenti in cui per effetto del ricordo o della bellezza, si riesce a presentire l’eternità attraverso il tempo». Dalla lettura di Bataille emerge invece l’immagine di un Proust che, con una passione che si spinge fino alle soglie della violenza, persegue verità e giustizia e quindi il Bene.

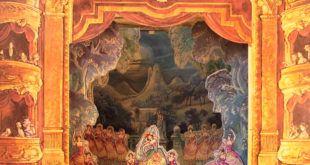

Read More »Le meraviglie del precinema: il cannocchiale anversano e il diorama nello scrigno, tra arte e letteratura

Un mondo sconosciuto agli albori del cinema e della stessa fotografia, ma non meno immaginifico e dinamico di quello inaugurato dai fratelli Lumière. Un universo composto di dettagli, un microcosmo fatto di particolari e finezze che stimolano la fantasia, l’ingegno, il sogno. Certi oggetti (e certi mondi) si scoprono, magari, per caso. Si fa scricchiolare il vecchio parquet di una casa-museo ad Anversa, come potrebbe essere quella del pittore fiammingo Rubens, e si vede spuntare nel mobilio – tra i ritratti, i baldacchini e gli utensìli… – un manufatto unico: si tratta di un grande scrigno di mogano, ancora lucido e intatto, alto e affusolato, con al centro una lente da cannocchiale. Il Seicento è un secolo pieno di cannocchiali, non solo per la fama che ad essi ha dato Galileo, ma perché la loro storia inizia proprio nella vicina Olanda. D’altra parte Emanuele Tesauro, il grande letterato barocco italiano, intitola nel 1654 la sua opera più conosciuta, quasi un “manifesto” del barocco come lo conosciamo, Il cannocchiale aristotelico, dove la metafora, l’acutezza e l’ingegno acquistano per la prima volta nella storia il loro grande prestigio. Il vero problema, tornando al nostro scrigno, è che esso è chiuso. La domanda è: a cosa può mai servire un cannocchiale per vedere all’interno di una scatola chiusa? L’ottica, se lo osserviamo bene, è inversamente proporzionale a quella di Galileo, dove il cannocchiale punta invece verso gli astri, aprendosi all’infinitezza di altri mondi e scoprendo, tra le altre cose, i crateri lunari: qui il cannocchiale – una semplice lente – punta a un interno buio e serrato. Un altro complesso ossimoro dell’età dei riccioli e della meraviglia? Può darsi, ma come in ogni buon ossimoro, dietro c’è una verità.

Read More »Kafka o l’assenza dell’attesa: il radicale disincanto dello scrittore cecoslovacco per mettersi al riparo dalla tentazione di ogni illusione

Il radicale disincanto che pervase il pensiero e il sentimento della vita di Kafka non risparmia nemmeno la letteratura, che tuttavia fu alla base della sua vita. Egli scelse di scrivere non come tentativo di sfuggire all’infelicità o all’inadeguatezza, ma per mettersi al riparo dalla tentazione di ogni illusione. Questa negazione, all’origine, dell’attesa è l’angolazione assoluta da cui Bataille sembra guardare Kafka. Dopo aver sottolineato, non senza ironia, che la proposta-interrogativo dei comunisti di bruciare Kafka era stata preceduta dalla volontà o almeno dal desiderio dell’autore, Bataille afferma: «Capì che la letteratura gli rifiutava la soddisfazione attesa, e questo egli voleva: ma non cessò di scrivere. Sarebbe anzi impossibile dire che la letteratura lo deluse. Essa non lo deluse, ad ogni modo, in paragone ad altre finalità possibili» (LM, IX, 272; 138). A questo punto Bataille si inoltra nell’atmosfera e nel linguaggio kafkiani per ammettere che forse la letteratura fu per Kafka ciò che ai suoi occhi era stata la Terra Promessa per Mosè. Bataille ci indica, attraverso una pagina dei Diari, che idea avesse Kafka della Terra Promessa a Mosè. Scriveva Kafka: «Il fatto che egli giunga a vedere la Terra Promessa soltanto alla vigilia della morte non è credibile. Questa suprema prospettiva ha un unico senso, quello di rappresentare fino a che punto la vita umana sia un istante imperfetto: imperfetto perché questa specie di vita (l’attesa della Terra Promessa) potrebbe durare indefinitamente senza che ne risultasse mai qualcosa di diverso da un istante. Mosè non raggiunse Canaan non perché la sua vita fu troppo breve, ma perché era la vita di un uomo» (LM, IX, 272;138).

Read More »Pasolini e Thibon, l’intellettuale scomodo e il ‘filosofo contadino’ uniti nel parteggiare per il reale

Gustave Thibon e Pier Paolo Pasolini, personalità estremamente differenti ma simili; vite e sensazioni diverse, dai gusti netti, radicali, ma intimamente anelanti il sacro. Da più di una decina d’anni, probabilmente una ventina, descrivendo l’epoca nella quale viviamo – o per meglio dire, sopravviviamo – accademici, sociologi e politici non fanno altro che ripetere che tutti gli schematismi nei quali si era immersi sino alla caduta del muro di Berlino, non hanno più alcuna valenza, se non quella assegnata loro dalla storia. Ecco allora che politicanti affaccendati – un po’ per esprit democristiano mai sopito, un po’ per mostrare di saperne qualcosa – si sforzano di ripetere con meticolosi gargarismi che destra e sinistra non esistono più. Non ha senso dividersi, non vi è ragione di identificarsi in categorie morte, ma di puntare alla prassi, al fattuale, al concreto.

Read More »Tra sogno e realtà: Michail Bulgakov tra letteratura e cinema, gli adattamenti cinematografici di Wajda e Bortko

Mutilata, censurata e lacunosa, la prima versione del Master i Margarita di Bulgakov compare sulla rivista Moskva, tra il 1966 e il 1973. La vita letteraria, i dubbi, le idee, le ricerche e, persino, le opere teatrali di Bulgakov gravitano verso il grande e complesso romanzo sul Diavolo e Dio. Dagli stagni Patriaršie sino a Gerusalemme, dallo scantinato del Maestro alla fortezza di Ponzio Pilato: il volo dello scrittore dilata il tempo, unendo spazi e luoghi lontani, sconosciuti e simili. La struttura del romanzo è complessa e articolata: diviso in due libri, il racconto segue le vicende di Woland, a Mosca, e quelle di Pilato, a Gerusalemme.

Read More »Barocco è il mondo: il pastiche linguistico di Gadda come immagine di un mondo aggrovigliato

In uno scritto posto nel 1963 ad apertura del romanzo La cognizione del dolore, Carlo Emilio Gadda precisa la propria poetica e offre l'esempio di una scrittura assolutamente originale. Accostandosi alla pagina per la prima volta, ci si può rimanere meravigliati di fronte ad una lingua diversa da quella utilizzata dagli altri narratori italiani coevi, e confusi per la difficoltà di cogliere sia i tanti riferimenti cui il testo rimanda, sia il significato letterale di molte frasi, nelle quali lo stravolgimento lessicale e l'alterazione sintattica rivelano immediatamente la lontananza dall'uso più convenzionale e comunicativo della lingua. Gadda afferma tuttavia che il punto di partenza del suo lavoro di scrittore è la realtà; ma la realtà gli appare immediatamente arzigogolata, strampalata, deformata.

Read More » '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera

'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera