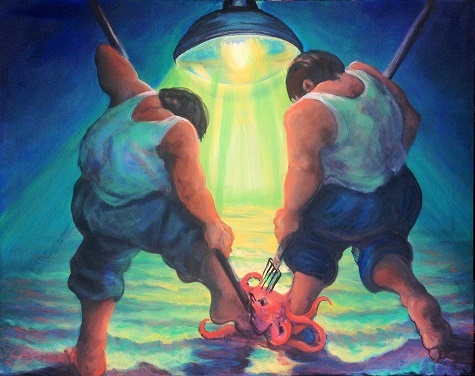

Secondo Platone la poesia ha un suo statuto di dignità ontologica, e merita di più di essere relegata a una certa, divina pazzia. Nello Ione Platone, mostra come vi sia un’intimità tra l’anima cosmica e il ritmo poetico. Vi è poi il divino la cui veridicità esce dalla bocca di un poeta. A questa concezione dell’ispirazione poetica non sfugge un interessante autore siciliano che nel tempo libero va alla ricerca delle conoscenza dell’amore e lo mette nero su bianco. Il suo nome è Vincenzo Calì, classe 1973, di professione analista chimico. L’autore milazzese prenderà parte il prossimo 21 luglio ad un evento nella splendida cittadina barocca di Caltagirone, Angeli a Calatagèron, dove saranno esposte le opere d’arte del maestro Lorenzo Chinnici accompagnate dai versi di Calì che ne raccontano l’essenza e il sentimento. Ha pubblicato due raccolte poetiche: Vincikalos nel 2011 e Intro del 2013, aggiudicandosi il premio MT Bignelli per la Poesia d’Amore della XXI edizione del concorso “Garçia Lorca” 2010/2011.

Vincenzo Calì è la dimostrazione che la poesia non può essere considerata, come purtroppo ancora molti fanno, una categoria retorica e argomentativa, ma è in grado di mostrare il trascendente, la scintilla divina che è dentro di noi ed è, soprattutto, scevra da ogni forma di finzione. Ma Calì non dice l’impossibile aiutandosi con l’immaginazione superando i limiti della poesia come imitazione del reale, della natura, dice quello che c’è di più intimo in se, partendo dal reale, per giungere, come per Petrarca, alla lirica, creando bellezza non raccontandola, come dimostrano la musicalità, il colore e la sensualità dei versi del poeta siciliano che cerca di dare una forma all’essenza, in primis all’amore. Ricerca unità e armonia Calì, sia il cielo che la terra, il dolore e la gioia, l’amore e la sofferenza, toccando quel soffio aereo che coincide con i versi poetici alla maniera di Rilke. ma senza esserne l’epigono. D’altronde questo significa guardarsi dentro, ascoltarsi, anche giudicarsi e augurarsi qualcosa per se stessi, senza cercare di imitare nessuno. L’autore fa proprie anche le istanze culturali e storiche, rielaborandole non mimandole, mostrandoci, attraverso l’isolamento di alcune parole che si caricano di significato universale, come la poesia sia certamente un pensiero cognitivo che crea linguaggio, ma rimane sempre, anche nella nostra magmatica e confusa contemporaneità il cui mantra è spesso distruggere quello che è venuto prima, proponendo nuove concezioni, in nome della modernità, un respiro che si fa musica, che sia essa allegra, inquietante, triste, angosciante.

1. L’ispirazione per scrivere ti viene guardando solo a te stesso, alle tue esperienze, al tuo modo di guardare le cose, o osservando anche la vita degli altri?

L’ispirazione per la mia poesia parte principalmente dal bisogno di mettere sulla carta i disagi della vita, gli amori tormentati, la quotidianità, ma anche il mondo che mi circonda, le sofferenze altrui e le esperienze di chi mi sta accanto, le somatizzo quando mi scuotono e mi inducono a scrivere e nel momento in cui lo faccio, quando trasferisco sulla carta la poesia, tutto si placa, si acquieta dentro come se mi fossi confidato con un amico caro, un cerchio che si chiude, per cui sono sensibile ad ogni evento. Ricordo molti anni fa di aver scritto una bellissima poesia, in occasione di una visita fatta a mio padre in ospedale vidi il suo vicino di letto che era afflitto da una malattia grave che lo rendeva quasi deforme ed in fin di vita, ho sentito un dolore così forte dentro il mio stomaco che quasi mi ero dimenticato il motivo per il quale mi trovavo lì e in poco tempo sono dovuto andare via per la sofferenza ed il bisogno impellente di scrivere, chiuso dentro l’automobile nel parcheggio dell’ospedale e nacque così la poesia “LUI” :

Maligna vita, beffarda ignara,

negò il nascente a sua sembianza.

Ti tengo a me,

nel pugno ho stretto, quel soffio d’aria,

dò lotta estrema, che vince i vinti.

La mano è inerme, già molle lascio, ti dono l’io.

Mi lasci vita…

Ti vedo andare, inerme e flesso a Dio obbedisco.

Ti lascio vita…

2. Secondo te la poesia deve confortare, rassicurare o è suo dovere anche turbare per smuovere in noi qualcosa?

Io credo che la poesia abbia un solo ruolo, quello di trasmettere a chi la legge le sensazioni e il patos che l’autore stesso esterna lasciando liberi tutti di fare proprio tale sentimento o legarlo ad un evento personale, qualcosa anche in cui riconoscersi.

3. Nelle tue poesie si avverte uno sguardo languido, ma lucido, consapevole riguardo alle contraddizioni e alle complessità. Accetti queste complessità o cerchi attraverso la poesia di semplificarle?

In effetti è vero, uno sguardo languido è il termine usato per eccellenza e sta a definire quel modo di osservare la vita, l’amore e le tentazioni, il proprio io che a volte si castra nel lasciar fluire gli eventi, anche quelli dell’intimità, ma senza il tentativo attraverso la poesia di alterare la realtà o rendere il boccone meno amaro, solo un vivido contemplare ed accettare.

4. Ci sono dolori che hanno perso la memoria e non ricordano perché sono dolori?

Non ci sono dolori per me che hanno perso la memoria, rimangono sempre i marker di certe cose accadute, forse ho perduto il disagio mentale di quando li ho provati, questo è sicuro e quindi a distanza di tempo posso analizzarli in modo diverso ma senza mai dimenticare.

5. Qual è la principale differenza che noti tra la prima raccolta Vincikalos e la seconda Intro?

Vincikalos poiché rappresenta la mia prima silloge poetica, risulta a chi la legge un tentativo personale di far arrivare il mio disagio interiore e mette in condizioni il lettore di osservare ed immedesimarsi, si evince un lavoro più privato quasi fosse creato per un pubblico di nicchia, senza ovviamente tralasciare la bellezza per alcuni componimenti a mio avviso magnetici e discordanti dal tema del libro. A differenza, Intro diventa il mio lavoro di crescita, un’evoluzione del tipo di scrittura che comincia a staccarsi dagli schemi anche se involontari, fino a quel momento seguiti, un osservare di più gli eventi, esaltare i profumi del mondo attorno, un emissione di passione con meno dolore, più gioia e nostalgia al contempo, che si trasforma sulla carta.

6. Il poeta è un fingitore. | Finge così completamente | che arriva a fingere che è dolore | il dolore che davvero sente. Sei d’accordo con questa poesia di Pessoa?

Pessoa è stato un grande poeta e non vorrei contestare la sua lirica seppur bella e ricca di prospettive soggettive, ma mi trovo in disaccordo con questa affermazione. La poesia per me è un magma che fuoriesce incontrollato, non sarei mai in condizioni di potere scrivere se non avessi qualcosa da dire o una forte ispirazione, non potrei mare simulare o indurre a provare un dolore a chi legge le mie poesie se prima non è passato attraverso la mia anima, io lo faccio quando lo sento ovunque mi trovo, è un bisogno impellente.

7. Chi scrive, a volte rischia di sottrarre il meglio della vita per trasferirlo nella scrittura?

No non credo sia così, penso invece che chi scrive può lasciare un segno di ciò che è meglio o peggio della vita e non toglie nulla, anzi la analizza da una prospettiva anche soggettiva e non, verbalizzandola, e questo tutti i giorni non è possibile farlo nella società contemporanea. Io direi che scrivere è un valore aggiunto per chi lo pratica.

8. Come nasce la scelta di scrivere poesie brevi e perlopiù in versi liberi?

Non c’è una spiegazione nel mio modo di scrivere, non ho studiato la metrica poetica, non sono un letterato, sono un autodidatta, il mio credo sia un dono. Il giorno che decisi di farlo, fu spontaneo e naturale e dopo la mia prima pubblicazione Vincikalos, un amico professore di lettere, mi disse che molte delle mie poesie son scritte in esametrico, ma io gli dissi che non è calcolata questa cosa e che lascio gli altri giudicare il mio stile in quanto poco esperto, io mi limito a scrivere poesie.

9. Per te nomi e aggettivi contano più dei verbi, nel senso che da soli possono esprimere un pensiero, un’azione?

No non contano più dei verbi, gli aggettivi e i nomi fanno parte insieme ai verbi del periodo e mi servono tutti per rendere fino in fondo il messaggio che voglio trasmettere.

10. Parlaci un po’ della tua partecipazione all’evento “Angeli a Calatagèron”, che avrà luogo il prossimo 21 luglio a Caltagirone.

All’evento che si terrà il 21 Luglio, potrete gustare le mie poesie istallate sotto ogni singolo quadro esposto, attraverso un percorso evocativo creato per le opere di Lorenzo Chinnici, con l’intento di raccontare la Sicilia nelle sue tradizioni, con versi anche dialettali che rendono bene il concetto che si vuole esprimere e danno colore forse a tratti anche folcloristico alle opere del maestro, tra antico e contemporaneo, tra passione e amore per la propria terra.

11. Ti piacerebbe cimentarti anche nella prosa e pensi di proseguire a scrivere in versi?

Direi che non sono interessato a scrivere in prosa, preferisco mantenere questa mia forma di scrittura che sia in versi o no, ma quella che è marchio di ciò che sono ed indice di riconoscibilità del mio lavoro.

12. Nella poesia intitolata Intro, parli di una migrazione verso te stesso, è il tuo io che dopo essersi smarrito ritorna alla casa natale, per così dire, oppure assorbi nuovi mondi esterni al tuo?

Con Intro si tratta di un ritorno al mio io, dopo una migrazione controllata, metabolizzata, senza il dolore iniziale e con nuova consapevolezza del mio corpo e della mia anima, cambia in parte il modo di scrivere, ma non attingo mai dall’esterno o da nessun autore passato e contemporaneo, in quanto una cattiva mia abitudine è quella di non leggere molti libri di poesia, non mi serve assorbire o seguire la scuola di pensiero di altri, sono autodidatta per cui mi serve solo sfogarmi o sublimare con le parole la vita e lo faccio con il mio dono inconsapevole se così vogliamo chiamarlo.

10. Nella poesia premiata Senso d’amare, contrapponi la staticità di un fiume al dinamismo dell’ansia di cercare sempre l’amore anche a tempo finito, giocando con le parole (senso, senza, ansia). L’amore per è un semplice sentimento o un moto dell’anima?

Del fiume ormai fermo, mangiai lo sgomento, è misera ansia, sono tutti termini che vogliono rappresentare l’accettazione di un amore che termina, contemplando in silenzio la fine, ma cercando come forma di negazione alla realtà, di aprire un varco ancora per poter recuperare anche a tempo scaduto, il salvabile. Una poesia dolorosa, come tale era la situazione reale e sembra sia arrivato tutto alla giuria che l’ha scelta per il premio, poiché troppo vera e troppa sofferenza per metterla sulla carta. L’amore per me è un moto dell’anima che mi fa fare cose impensabili, ma che per esistere nel tempo necessita di essere intriso di stima e condivisione, essenziali nella vita.